こんにちは!筆者の伊織です。

私は以前UmeeTでインタビューを受けたことがありますが、今回はライターとしてデビューします。わくわく。

さて、新型コロナウイルスによる学校の休校が長引くなかで、オンラインの学習に切り替える学校が増えています。

皆さんは、日本の教育がどのくらいオンライン化しているか、そしてそこでどのような格差が生じているか、ご存知ですか?

今回は、オンライン化が急速に進む教育(小中高校&大学)をテーマに、教育格差という視点から問題を分解します。

前半は教育格差の実態を示すデータを、後半は実際に問題解決に向けて動いている団体のインタビューを中心に取り上げていきます。

①学校間格差:小中高校・大学のオンライン化の取り組みはどこまで進んでいるの?

UmeeTの読者の多くは大学生だと思いますが、皆さんが大学生になる前、学校でデジタル機器を使っていましたか?

「一人一台iPadがあった!」という人もいるし、「パソコン室にしかパソコンがなかった…」という人もいるんじゃないかと思います。

試しに、筆者の出身地である宮城県の学校のHPを全部調べてみたところ、多くの私立高校が一人一台iPadを貸し出し、Classiやスタディサプリ、ロイロノート(※1)といった、オンラインの教育コンテンツを利用していることがわかりました。

一方、公立高校ではそのような事例はあまりありませんでした。

東京都はどうでしょうか?

こちらの記事によると、東京都は、区によってiPadを公立高校にも貸与しているところもありますが、地域差があるようです。

このように見ていくと、オンラインの学習環境には私立高校と公立高校の間に格差がある可能性が考えられます。

※1 ロイロノートってなに?という方はこちら

では、休校措置の影響でオンラインの学習に切り替えた学校は、どのくらいあるのでしょうか?

小中学校のオンライン授業・学習は、タブレット端末を貸し出すなどして、一部の学校で進んでいます(※2)。

しかし、ほとんどの地域では休校が続いています。

※2 熊本市の事例では、全小中学校をオンライン化したとのこと。すごい… https://note.com/dutoit6/n/n54c6dc85fe23

では、高校はどうか。

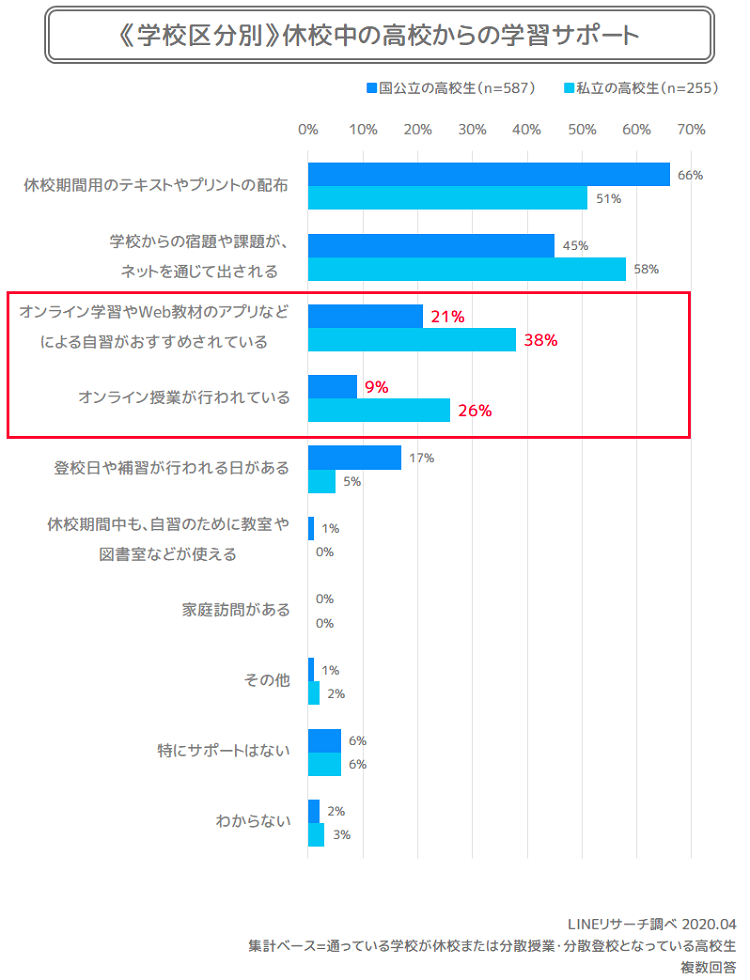

iPadを配布している割合が高い私立高校では、オンラインの授業が進んでいそうな気がします。そこで、LINEリサーチの調査を確認してみましょう。

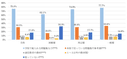

オンライン学習に関する項目では、公立と私立の格差は大きなものがあります。

しかし注目すべきは、私立高校の生徒でもオンラインの授業を受けられている割合は26%に留まっているという事実です。

それゆえ、休校期間にオンラインで学習が保証されている(されていた)高校生は、ごく一部と言えます。

では、大学ではどうでしょうか?

迅速な対応をした東京大学の例を取り上げてみましょう。

東大がオンラインで授業を行うことを決めたのは3月27日。

二週間の休業を経て、実施が始まったのは4月20日。マニュアル整備も含め、類をみない速さです。

一部の授業はシラバスから消えてしまいましたが、多くはZoomによるオンライン授業へと切り替わりました。

そして5月現在、全ての授業がオンラインで実施されています。

オンライン授業の感想はコチラ

しかし、全ての大学が迅速にオンライン化できたわけではありません。

東京にキャンパスのある大学は、私大を中心に5月の前半まで休校が続いていました。

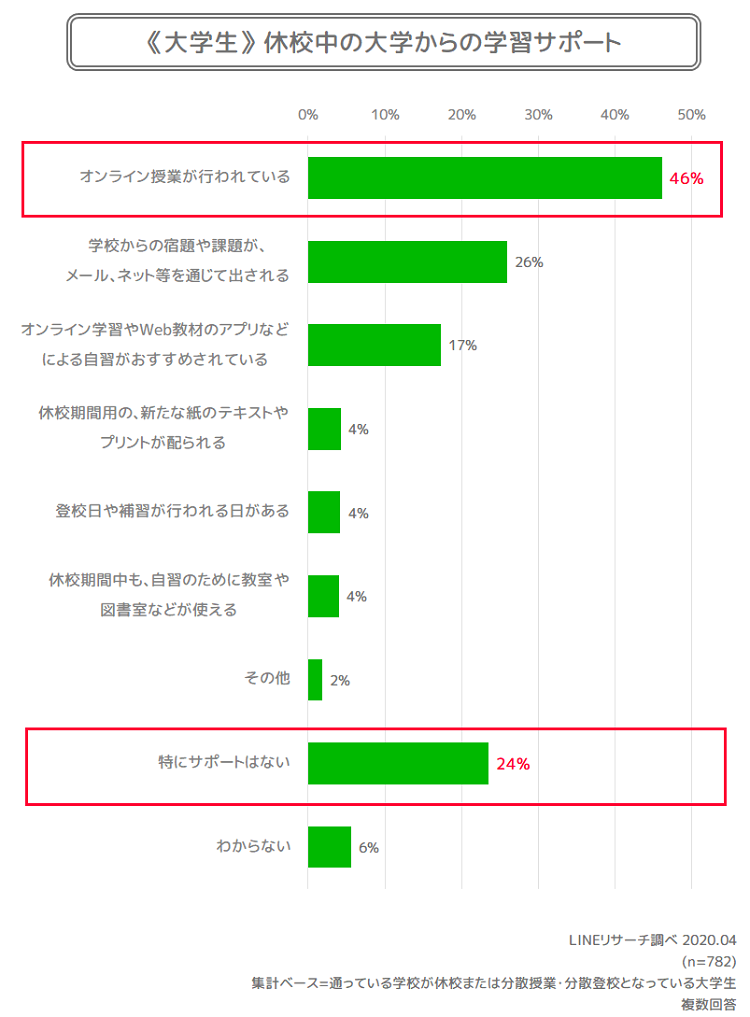

また、LINEリサーチの調査によると、オンライン授業が行われている大学は5割弱に上りますが、サポートがない大学も24%あることがわかっています。

このことから、大学でも学校間の格差が拡大していることがわかります。

[広告]

②情報格差:オンライン化に対応できない児童・生徒はどのくらいいるの?

次に見ていくのは、オンラインによる教育に対応できない子ども・学生がどれくらいいるの?についてです。

当然ですが、各世帯にネット環境やデバイスがなければ、オンラインの教育に対応することはできません。

そのため、オンライン化にあたっては、ネットインフラに恵まれない世帯のことを、常に考えなければなりません。

多くの方は想像がつくと思いますが、低所得世帯は高所得世帯に比べ、ネット環境に恵まれない傾向があります。

実際、以下の図からわかるように、日本全体では低所得世帯のインターネット利用率が大幅に低くなっています。

では、子どものいる世帯のどのくらいが、整ったネット環境にないのでしょうか?

まずは小学生から高校生にかけて、概観していきます。

リンクはこちら

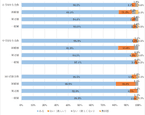

上の図は、小学5年生・中学2年生・16-17歳それぞれのインターネットにつながるパソコンの有無を、社会階層別に示したグラフです。

全体で見ると、6割から7割の児童・生徒の家庭が、ネットにつながるパソコンを持っていることがわかります。

一方、社会階層別でみると、ネットにつながるパソコンを持っている困窮層は一般層に比べて有意に少ないのです。

特に中高生では、「ほしいけど持ってない」割合が高くなる傾向がみて取れます。

では、スマホはどうでしょうか?スマホならネット回線もつながるし、授業も受けられそうですね。

上の図は同じ調査から作成したスマホの未所持率ですが、小学生以外はあまり差がないように見えます。

ただし、これは「ほしいけど、持ってない」割合であることと、東京都に限定した調査であることに注意が必要です。

また、使えるパケットの量に階層差があるかどうかも、検討の余地があります。

これらのデータを踏まえると、低所得世帯が教育のオンライン化に対応できないリスクを否定することはできない、と言えそうです。

続いて、大学生ではどうでしょうか?

大学生のネット環境を網羅的に調査したデータはあまり多くありません。

そこで、首都圏を中心に活動するFREE(高等教育無償化プロジェクト。※4)がインターネットを通じて今年実施したアンケートをみていくことにしましょう。

※4 FREEは2018年に発足したばかりのアドボカシー(権利擁護)グループで、メディア露出も最近増えている団体です。

FREEのTwitterはコチラ

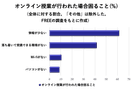

FREEの調査によると、「オンライン授業が行われた場合困ること」の設問に、Wi-fiやパソコンがないといった、ネット環境の不安を挙げた人がそれぞれ1割程度いました。

ネット調査という制約はあるものの、一定数ネット環境に困っている大学生がいると考えられます。

また、FREEの調査には、

「⼊学等で出費が嵩んでいたため⾃⾝の学費やオンライン授業にかかる機器の出費、アルバイト収⼊の減額で学費を払えるか不安」

「ネット環境が⼗分にない⼀⼈暮らしの学⽣に対しルーター貸し出しなどを率先して進めてほしい。」

「美⼤のようにオンラインの限界がある⼤学には特化した補償をするべき」

(FREEコロナ実態調査自由記述より)

など、様々な危機感や要望が届けられています。

このようにみていくと、学生の間にも、「デジタル・ディバイド」が根強く残っていることがうかがえます。

幸い、東大は中古のPCの貸し出しや、Wi-fiルータの貸与など、手厚い支援を行なっています。

私も実家に無線の回線がなかったので、貸し出してもらったルータを使って無事に授業を受けています!とても恵まれた大学にいることを実感しますね。

③学力の世帯間格差:古くて新しい問題

新型コロナウイルスの感染拡大に伴う休校措置で、小中高生の「学力格差」もクローズアップされています。

この「休校に伴う『学力格差』」は、大きく2つに分解できます。

(1) 休校による学習の開きを指すもの

これは、学校教育の空白期間、学校が生徒の自学自習に勉強を任せることで、学習環境に恵まれた層とそうでない層との間に生まれる格差を指します。

つまり、環境が整っている家庭の子どもはより勉強ができる一方、勉強どころではない環境の子どもは学習が追いつかず、結果として学力差が生じてしまうという懸念があるのです。

先ほど挙げた東京都の「子供の生活実態調査」によれば、家庭用学習教材の活用度や、勉強する場所の有無にも、困窮層とそうでない層で有意差があることがわかっています。

勉強の環境にどれだけ社会・経済的な格差が存在するか、という問題は、昔から議論されてきたものです。

が、この問題は最近になっても繰り返し持ち出され、新型コロナによる休校が決まってからは、さらにクローズアップされるようになりました。

(2) 休校に伴う教育のオンライン化で生じる格差

これは今までも述べてきた通り、自宅のICT環境の格差に伴い、オンラインで教育を受けられる層と受けられない層の間に習熟度の差が生じる、という意味です。

いずれの「学力格差」も今は検証できませんが、感染拡大が収まった頃になって初めて表立って現れてくる可能性があります。そして、気づいた頃にはもう遅い、という事態も懸念されます。

ここまで、小中高生・大学生のネット環境の世帯間の違いや、学力格差の懸念をみてきました。

学校教育のオンライン化は、必ず取りこぼされる層がいるということを念頭に置いて行わなければなりません。

もちろん、「できる人からオンラインで教育を届ける」のも必要ですし、できる人を放置するのはいささか勿体無い気がします。

それでも、ネット環境が揃わない生徒を手厚くフォローしない限りは、根本的な不平等は取り除けません。

[広告]

④国籍・言語による格差:外国にルーツのある子どもの教育

長々と書いていますが、もう少しだけお付き合いくださいね。

実は、オンラインの教育が広がる中で、特別に不利を被る恐れのある生徒たちがいるのです。

それは、外国にルーツのある生徒です。

こちらの記事でも取り上げられているように、外国人学校などの各種学校に通う生徒の中には、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い世帯の家計が急変するなどして、月謝が払えなくなった、という生徒もいます。

また、一般的な日本の学校に通う生徒でも、親が家庭学習の面倒を見ることができない、という場合もあります。

外国にルーツのある生徒の保護者には、日本語に不慣れな人もいるためです。

さらに、普段「取り出し授業」(生徒を在籍する教室から「取り出し」て、個別に日本語などの指導を行うこと)を受けている生徒が、オンライン化に伴いきめ細やかな対応が得られないケースも考えられます。

もちろん、外国にルーツのある生徒の状況は家庭によってまちまちです。

しかし、国籍や言語により不利を被っている生徒が取り上げられることは、あまりないのが実状です。

そんな中、休校期間中に、外国にルーツのある生徒のオンライン学習支援に取り組んでいる団体が東京都にあります。

その一つが、社会福祉法人「さぽうと21」(※5)です。

筆者は、ボランティアとしてこの団体に関わっています。

※5 「さぽうと21」のウェブサイトはコチラ

そこで、さぽうと21でコーディネータとして活動している、矢崎理恵さんという方に話を伺ってきました。

もちろん、Zoomと文面でのインタビューです。

いつもお世話になってます。私もオンラインの学習支援に時々参加していますが、そもそも「オンラインで学習支援をやろう!」と判断されたのはどうしてですか?

今までは教室型支援をやっていたのですが、新型コロナの影響で教室再開までは時間がかかるので、オンラインの支援以外に他に思いつく学習支援の方法はなかったですね。

それから、保護者の方から「子どもが毎日何もしていないけれど、親としてできることがない。なんとかお願いします」と電話を受けたことも、判断につながりました。

あまねくすべての子ども達にオンライン学習の環境を整えるという「公平性」も考えましたが、すでに学べる環境にある子ども達を放置してしまうことになるので、走りながらできることを増やしていくことにしました。

もともと、今年度は拠点型の支援だけじゃなくて、アウトリーチの活動を増やそうと思ってたんですよね。

そこにボランティアとして大学生にたくさん関わってほしいなと。

やれることを探しているけど、どこでどうやればいいかわからない、という不安を抱えてる大学生も多いんだろうと常々感じていました。

でも、皆さんの地元の近くだって、一人でも困ってる人がいるかもしれない。それに、誰か日本語教師みたいな人をくっつけて「バディ」にすれば、支援者側の不安も解消される。

だから、それぞれの関わりやすい地域で大学生に支援にあたってもらえたらな…と思っていたのですが、コロナでできなくなってしまったんですね。それで現状はオンラインだけ、ということになりました。

学習支援をやるにあたって、生徒たちのネット環境は大丈夫だったんですか?

実は、意外と子どもたちのネット環境は整っていることが多いんです。

母国の家族や親せき、友人とつながる必要があるので、優先度が高いようです。母国の状況を知りたい人もいますからね。彼らにとって、情報の必要度は高いんです。

なるほど…

ただ、デバイスをもたない子、ネット環境が整っていない子に対してはとても気を揉んでいますね。スマホを持ってても家にWi-fiがなければ、勉強すればするほどお金がかかってしまうことになるので。

支援をしていても、ネット環境の整ってる世帯は比較的家庭が安定してるな、という印象がありますが、そうでない世帯は親たちのやや安定度が低いように感じています。

ですから、今、貸与型のタブレットと、貸し出し用のWi-Fiにお金を出してくださる助成金の申請書を書いています。

オンラインの学習支援で、他に苦戦していることはありますか?

一般のオンラインの学習支援で感じる難しさと変わらないと思います。

あとは、ノンバーバルの情報が減る分、「ことば」に頼らざるをえないことが増えました。

ですが、これは逆に日本語を母語としない子ども達の日本語力を伸ばすとか、学習内容の理解を深めるという点で有効ではないかとも感じています。

利点も結構あるんですね。

はい。今は在宅の親も多いこともあってか、親の関与も増えるので、それも利点だと思います。あと、家庭内にどの程度学習リソースがあるか分かる、とかも。

支援者としては、困難な状況にあると、本当に必要なことを優先させよう、とか、支援者の役割は何なんだろう、など、あれこれ考えるようになりました。

それが結果的に、計画性のある支援になったり、質の向上を目指すことに繋がり、それも良い点かなと思っています。

ただ、オンラインでも意外と伸ばせる力があるんだ!とわかった一方で、やっぱり伸ばせない力もあるので、そこは難しいところですね。

でも、今までできなかったことができるようになってるのは確かです。

なるほど。支援者が前向きだと、子どもにとってもいいですよね。

オンラインになった分、支援のあり方もワールドワイドになりました。

ロンドンから学習支援してる人もいるんですよ。

支援者だけじゃなくて、もともと東京近郊の子どもが対象だったんですが、オンラインだとその枠組みが消えてしまって。

広がりのある支援ができそうだなと思います。

最後に、支援者として、読者にこうしてほしい!という要望はありますか?

東大生が、もし1週間に2時間を子ども達の学習支援にあててくれたら、とても嬉しいです。

東大生3000人×4学年=12,000人……他大学に先んじて、外国ルーツかどうか関係なく、子ども達の学びに関与してくれたら、インパクトがあるなあと思います。

確かに。東大生がたくさん協力してくれたら、ボリュームのある支援ができますね。

オンラインであっても、結局は「人」なのだと強く感じています。

ボランティア応募はこちらから

⑤格差を超えて:教育支援に乗り出した東大生グループ「となりの大学生」

「さぽうと21」の矢崎さんは、大学生の支援への参加を強調していました。

実はつい最近、東大生の中にも、オンラインの教育支援に乗り出したグループがあります。

それは、「となりの大学生」(Daigakusei Next Door : DND。※6)という団体です。

※6 DNDのウェブサイトはコチラ

この団体は、東大の推薦生が発起人となって、自宅待機を強いられている小中高生にオンラインで教育を届ける、という理念のもとに発足した団体です。

東大生だけでなく、海外大所属の学生を含む他大生も参加しているとのこと。

これは話を聞きにいかねば…ということで、私はDNDのメンバーにインタビューしました。Zoomでのインタビューも慣れたものですね。

いきなりのインタビューにもかかわらず、5人のメンバーが協力してくれました。

右上:筆者

左中段:藤村優さん(医学部医学科3年・発起人)

右中段:齋藤花ジェニファーイフォナイアさん(文科一類2年)

左下:桑田向陽さん(農学部3年)

右下:日比萌咲さん(文科一類2年)

よろしくお願いします。突然なのに快諾してくれてありがとうございます。

そもそもなんですが、DNDってどういう団体なんですか?

私たちの団体は、小中高生の学習支援に取り組んでいます。具体的には4つの班に分かれて活動しています。

一つ目はスタディ班(S班)。主に受験勉強や学校の勉強のサポートをします。

二つ目はレクリエーション班(R班)。YouTubeを舞台に、今はおもしろ発見隊として雑学に関する問題を投稿するという活動を行なっています。

三つ目は、ユニバーシティ班(U班)。このチームは主に地方をターゲットにしていて、特に地域みらい留学(※6)を実施している地域などで活動をしようとしています。大学生活の様子などを伝えることで、大学を自分に近い存在として認識してもらえるように、というモットーで動いています。

※6 地域みらい留学:都道府県の枠を越えて、地域の学校に入学し、充実した高校生活を送るプロジェクト。詳しくはコチラ

四つ目は、コミュニケーション班(C班)。東大推薦生が多いことを生かして、推薦入試を目指す生徒を対象に、一人ではできない自己内省など自分を客観的に見つめ直す取り組みをサポートします。

全部オンラインでやりとりしてるので、まだお互いに顔を合わせたことのない人もいるんですよね。

(えっ!?会ったことない人もいるんだ…)

私も、藤村さんがLINEのグループで協力者を募集しているのを見たんですが、そもそも学習支援を始めよう!と思ったのはどうしてなんですか?

以前、ニュースでメキシコの中学生が医療現場にフェイスシールドを提供したのを知ったんですよ。その子は、この新型コロナウイルスの状況下で、自分に差し迫ったものとして考えてたんだなって。感動したんです。

で、翻って自分に何ができるんだろう?と考えた時、自分の専門は医療だから、ほんとは医療支援ができたらよかったけど、ノウハウとかもなくて。でも、自分の学歴上の立場を活かすことはできるなって思ったんです。だから、こういう形で学習支援を始めました。

私も、発足の段階から藤村くんと一緒に運営に取り組んでました。

もともと教育系のNPOに参加していたんだけど、ゼロからのスタートだからこそ新しいことができるんじゃないかなって思って。

なるほど。他の皆さんは、どうして藤村さんに協力したいと思ったんですか?

僕はもともと、学校で事業をやった時に藤村さんに協力してたので。

支援を届けたい高校生の認識も一致してました。特に地方部のようなところは、僕個人だけではアクセスできない。そういうところの子たちに、学校と連携しながら支援をすることで、最初は少ないかもしれないけれど徐々に小中高生と繋がりを作れたらいいなって思って。

僕は普段は教育には関心がなかったんですが、しばらくはこういう状況で普段できてる勉強ができなくなる生徒を支援したいなって思って。

私は、藤村さんが推薦生のグループに投げてくれたことがきっかけです。

休校中で自分の弟と妹が全然勉強してなくて、どうしたら…と思っていたところに、ちょうど藤村さんが提案してくれたんです。

あとは推薦を目指す人の支援はずっとしたいなって思ってました。自分も特殊な形で入学したので、その経験を共有したくて。ここで活かせるんじゃないかなあと。

それぞれに思いがあるんですね。感動です…

立ち上げは、藤村さんがLINEなどを通じて人を募って、その後はZoomでやりとり、という形ですか?

そうです。運営にはメンバーが25人集まりました。

短期間でそんなに!

自分の持ってる考えに同意してくれることが、ここまで集まることは想定してなかった。でも結果的にこんなに集まったし、各班のリーダーが自律的に引っ張ってくれてます。

発足するまで、結構大変だったんじゃないですか?

そうですね。ゼロスタートなので…サークルだったらノウハウとかを受け継ぐことができるけど、うちらはみんながいきなり「執行代」なので。

僕も教育系の経験がバイトくらいしかなかったから、イニシアチブも手探りで、後ろ盾もないし。

何より、広報力がないんですよね。今は、東大の入試課とか、知り合いの教授にも連絡をとって提携しようとしてます。

あと、立ち上げから全部オンラインだから、認識のすり合わせも大変です。

なるほど。これは私個人の興味で聞くのですが、皆さんは色々思いがあってこの団体で頑張ってらっしゃるんだと思いますが、今のコロナ禍の中での「教育格差」をどう考えますか?

個人としては、確かにネットのインフラがあるところとないところで、顕在化してるなとは思います。Wi-fiがないとか。オフラインの教育だったら、誰でも基本的にそこに行くことはできる。だけど、オンラインだと教育にアクセスする権利すら持ってない人が出てきちゃう。教育を受ける機会が少ないのはやっぱり貧困層になるけど、自分たちの力だけでは届けられない。だから、出来るだけカバーできるように、対象をかなり広げてます。

学習支援やってる団体はいくつかあるけど、それにアクセスできてない子もいるし、アクセスがあったとして、参加へのハードルも結構高い。

僕のやってる地方学校との連携だと、やっぱり現地での教育関係者とのコミュニケーションを大事にしてます。中山間部にある学校なんだけど、そこは教育に力入れてて、Wi-fi環境がある。だから、Wi-fi環境のない子もどうにか参加できる。

学校と連携しながら、学習に参加するハードルを下げて、継続的にやっていきたいです。

ありがとうございます。ちなみに、DNDの今後の活動予定はどうなっていますか?

S班では、「教科書外での学び」をテーマに動いていく予定です。外出禁止がおさまったら、博物館に連れて行く、とか。

U班は、島根県の公立高校で高校と連携しながらオンライン講座を開催する予定です。あとは、地方部の公立高校58校を対象に展開予定です。

R班は、今後はオフラインでディスカッションをするなど、勉強ではなく学びを深める、学問を楽しむような発想で活動を展開していけたらなと思っています。

教科書では学べないこと、知的好奇心をくすぐるようなコンテンツを届けていきたいです。

C班は、推薦合格者があまり出ていない学校を中心に、ある程度規模の大きい相談会を開催していきたいです。また、東大などの「国立大学への推薦入試」という、情報が集まりにくい分野へのサポートを充実させていけたらいいかなと思います。

最後に、支援を届けたい小中高生や、東大生にメッセージを!

レクリエーション班の企画、すっごく面白いです。学びの面白さを引き出す魅力があります。新しい団体として、そういうのをみんなと共有したいです!

あとは、YouTube用のアイデアを募集してます。東大生が普通に感じてることも、小中高生にとっては面白いので、どんどんください。

小中高生には、心理的なハードルを感じずに、気軽にアクセスしてほしいですね。東大生には、講師として協力してほしいです。ぜひ!

[広告]

⑦おわりに

ここまで、教育のオンライン化による様々な格差やそれに対する取り組みを紹介してきました。

今回紹介したのは、オンライン教育をめぐるごく一部の問題にすぎません。

地方と都市部のネット環境の格差や、特別支援学級の生徒たちにどう教育を届けるか、あるいは塾に通えない浪人生など、論点は枚挙に遑がありません。

しかし、こうした問題が山積する中で、解決のために行動を起こしている人たちがいます。

不利な環境に置かれた人が取り残されるリスクの高い今こそ、アクションに繋げるチャンスなのではないでしょうか?