「三度の飯よりコレが好き」第二弾。(第一弾の社会心理学はコチラから)

今回はこの方にお話していただきます。

- お名前:アリス

- 所属:東京大学文学部英文科4年

- 趣味:生け花、バレエ・オペラ鑑賞、料理

はじめまして!アリスです。専攻はイギリス文学で、中国語のTLP(トライリンガル・プログラム)修了生でもあります。

私にとって母語は日本語です。日中ハーフですが小さい頃は中国語はほぼ話せず、きちんと勉強を積んで楽しくなってきたのは大学からです。英語は3歳から学習を始め、小中のうち4年間オーストラリアに留学していました。

また、来年度の4月からは東大大学院の人文社会系研究科修士課程(英文学)、9月からはオックスフォード大学大学院修士課程(MSt English 1830-1914)に行って、日英ダブル修士号取得を目指して頑張る予定です。

今回は自分の研究内容、そして英文科の魅力についてお話ししたいと思います。

自分が研究していること

文学の中で「他者」を眺める

私は<自分とは異なる他者>(otherness)を描くことにも力点を置いてきたジャンルとしての小説を通して、異国/異国人の表象を研究しており、特にイギリス小説におけるアジア/アジア人に焦点を当てています。

人々がどういう知識や想像力を以て他者を眺めてきたのか。どのようなフィルターがかかっているのか。周りを認識する上で、また自己のナラティヴを語る上で、それらがどのような影響を与えてきたのか。

このような疑問は今日よく議論されるステレオタイプ、差別や偏見、マイノリティなどの問題にも繋がっているとも言えるでしょう。

英文学から見る「中国」

今現在、私が取り組んでいるトピックは中国/中国人について。

勿論、自分が日中ハーフだからという個人的な動機もありますが、中国というのが常にイギリスのアンチテーゼとして文学の系譜上で特異的なポジションを占めてきた重要な国だという点にも興味を持ちました。

東西交流が活発になると、文学という想像の世界でもその構図が顕在化していきました。

近代イギリス小説において、17世紀・18世紀では孔子や皇帝など啓蒙的なユートピアとして理想化されていたものの、19世紀ではアヘンや纏足(女性の足を変形させる風習)などが蔓延する倒錯的で後退的な半植民地という烙印を押されるという風に、そのイメージはダイナミックな変貌を遂げてきたのです。

そして面白いことに、このような異国としての中国のイメージというのは逆説的にイギリスによる自国のアイデンティティ形成にも大いに影響を与えたものでした。

文学の中に散りばめられる「中国」

また、国や人というイメージでなくても、物という形で現れる<中国>も存在しています。

たとえば茶、アヘン、絹などの輸入品。それぞれ経緯や歴史は異なるものの、これらは共通してオリエンタルな起源を持ちながらもイギリスの文化や生活にも取り込まれていったという二面性を持っていますね。

そして、それらはヴィクトリア朝の国民の消費拡大とイギリス国内における<中国>の内在化を象徴するものであり、イギリス/イギリス人のハイブリッドな自己同一性の形成に寄与してきました。

もちろん、これらの物は文学にも漏れなく登場しています。

ルイス・キャロルの『不思議の国のアリス』(1865)におけるお茶会のシーン、ギャスケルの『北と南』(1855)で生活の苦しみを忘れるためにアヘンに逃げる工業都市の労働者たち、オスカー・ワイルドの『ドリアン・グレイの肖像』(1890)で社交界の華である主人公が持っているシルクなどなど、枚挙にいとまがありません。

ちなみに私は、卒論ではディケンズの『互いの友』(1864–65)において中国からの舶来品やそのイメージがイギリス人の登場人物たちによって作品の帝国主義的文脈の中でどう消費されているかについて書いています。

[広告]

これから研究したいこと

これからはロンドンという大英帝国の首都を舞台とした19世紀後半から20世紀初頭の小説を通して、より長い時間軸における中国表象を研究する予定です。

英ミステリー小説の中の「東洋人」

19世紀後半のロンドンは、特に中国とインドからの移民の流入を受けて、都市自体が大英帝国のいわば縮図と化しました。

一方で、エドガー・アラン・ポーの「群衆の人」(1840)でも萌芽が見られていたように(これはアメリカ文学の作品ではありますが)、19世紀後半における多様性と匿名性を伴う大都市ロンドンの発展とミステリー小説の隆盛が同時に起きることは必然的なことだと言えます。

そこで、オリエントからの<他者>による脅威や逆侵略に対する不安はミステリー小説群における最重要テーマではなかったものの、実際には犯罪性、文化的汚染、不道徳などを示唆する重要な要素として小説の中に散りばめられていました。

また、東洋からの移民たちはそのような社会問題を国内に持ち込んだのだと直接的または間接的な責任を擦り付けられることもあったのです。

仮の研究計画としては、このような異国(この場合は中国)とミステリーの親和性に主眼を置き、ディケンズ、コナン・ドイル、サックス・ローマーなどの作品を幾つか、それぞれ数十年ほど隔てて描かれた異なる時期の中国表象を比較しようかなと思っています。

大都市ロンドンを舞台とするイギリスのミステリー小説において中国/中国人というのは、街の隅っこにあるチャイナタウンの閉ざされたアヘン窟に宿る危険分子から、都市と世界に犯罪ネットワークを張り巡らす脅威的存在という風にイメージが変わっていくのです。

時代の変遷と共に空間的な広がりをも持ち始めるのも面白い点だなぁと思っています。

あと、文学研究の材料は小説だけには留まりません。当時の雑誌記事や書評などにも目を向け、そしてその先は中国表象だけでなく将来的には日本やインドなどにも目を向けていきたいです。

以上、自分の興味関心ばかりでヴィクトリア朝の小説のことをメインに話してきたのですが、このような議論は映画を題材にしても可能です。以前ブログで『ラ・ラ・ランド』(2016)と「中国」について書いたこともあります。(リンクはこちらです )

また最近ではBBCドラマの『SHERLOCK』(2010~)で原作の『踊る人形』(1903)と『恐怖の谷』(1914)が『死を呼ぶ暗号』(2010)というタイトルでリメイクされて中国マフィアが登場したことなど、まだ記憶に新しい方も多いのではないでしょうか。

私の研究内容はここまでにして、次は英文学に対する愛についてお話しさせてください。

私が英文学を専攻したワケ

文学への興味は語学学習の延長線上で芽生えたもので、はじめは英語圏の児童文学から入りました。

モンゴメリの『赤毛のアン』(1908)、バーネットの『秘密の花園』(1911)、オルコットの『若草物語』(1868)など。

そして中学1年生の時にオースティンの『高慢と偏見』(1813)を読み、それが発端となってディケンズ、ギャスケル、エリオットなど19世紀のイギリス小説へと傾倒していきました。

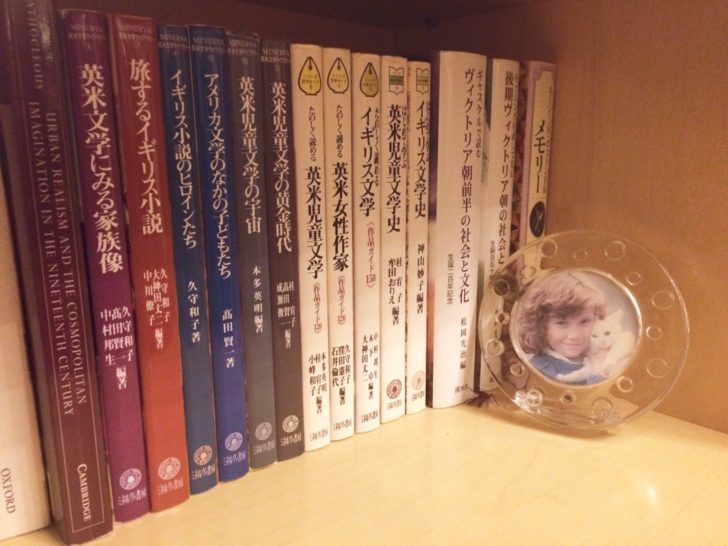

そこで、個々の作品を読むだけでなく文学史という大きな知の系譜の中での位置付けを知ろうと思い立ち、『はじめて学ぶイギリス文学史』(神山妙子・編)を入手。文学研究というのに惹かれたのもこの時期でした。

そして中3の終わり頃、ある読書感想文コンクールで賞を頂き、その表彰式に参加した際、審査員だった東大出身の文学者の先生に強く影響され、自分は本郷の英文科に行くのだと決めました。

進振りでも迷いはありませんでしたね。

[広告]

英文学のココが好き!

たとえ同じ一つの文学作品であっても、人によって色々な読みがある。

文学ほど様々な分野と絡めて論ずることができるものってなかなかないのではと個人的に思っています。歴史、哲学、心理などは勿論!

最近では、英文科の授業で「ジェイン・オースティンと経済」について皆で考えたり、学会で知り合った先生が「ヴィクトリア朝文学と医療」について研究なさっていたりしています。

他にも、一人の詩人や小説家の作品を幾つも読んでいくゼミや一つの作品を一学期かけて皆で読んでいく授業などがあって、英文科ライフは本当に楽しいです。

一つの文学作品でも無限の読み方があるからこそ、是非皆さんにも一人ひとり、自分に合った文学との付き合い方、そして自分ならではの読みを大切にしてほしいなぁ、と思っています。

私もまだまだ学ぶことだらけで、ワクワクしています。文学専攻であっても、そうでなくても、文学を愛する気持ちがあれば文学徒フレンズだと私は信じたいです。一緒に頑張りましょう!

多種多様な切り口から分析可能な、広く深い世界への窓だから ― そんな文学を私は愛しています。

今回も熱い愛の詰まったお話でしたね…!

アリスさんの文学愛をさらに感じたい!という方はコチラから。

次回は工学部マテリアル工学科の方にお話していただきます!どうぞお楽しみに!