皆さんは東京大学の五月祭をご存知だろうか?

数ある東大のキャンパスの中でも「赤門のある方」と言えば「本郷キャンパス」。その「本郷キャンパス」で年に一度行われる学園祭が「五月祭」である。今年は3年ぶりに対面で開催するらしい。

五月祭の目玉企画の一つは、「赤門」の真正面に位置している「医学部」の企画。

例年は大行列ができ、企画の体験はなかなか難しい。しかし今年は「東京大学医学部五月祭企画 2022」で検索して出てきたホームページによると、企画の事前予約の制度ができ、訪問しやすくなったようだ。ホームページを見るとオンライン企画も充実している。

五月祭当日はちょうど仕事休みの一日。五月祭の入構チケットも取れたことだし、対面で行ってみることにした。

本郷三丁目駅に着き、本郷通りに出ると飲食店が左右に並ぶ。早速、ポスターを見つけた。商店街にたくさん貼られているようだ。学生たちが一軒一軒訪ねて頼んだのだろうか。

赤門の隣、伊藤国際学術研究センター門を通って正面に歩くと、医学部本館に到着した。

入口で整理券を見せて、建物の中に入った。少し古びてはいるが、東大医学部の歴史を感じる重厚さがある。

素敵なリーフレットをいただいた。このマップを頼りに、まずは1階の小講堂に行こう。

手術体験

ここでは、医学部企画の中でも伝統ある目玉企画「手術体験」が行えるらしい。まさか大学祭で手術の体験ができるとは思わなかった。医学部らしい唯一無二の企画だろう。

さすがに「小講堂」の名を冠するだけある。いかにも「大学の講堂」らしい階段状の机が並んでいる。学生たちはここで授業を受けたり、空き時間にたむろしたりするらしい。高校生の教室みたいな居場所だろうか。

そんなことを考えていると、白衣を着た学生の説明が始まった。

「ここでは手術企画の動画上映を行います。皆さんに視聴していただく4つの手術手法の内、2つは手術器具の実物の展示、もう2つは練習キットの体験が準備されています。ここ小講堂での動画は、皮膚縫合、血管内治療、腹腔鏡、マイクロサージェリーの4つがあります。まず、皮膚縫合から行きましょう。皮膚縫合は外科手術の基本手技です。」

皮膚縫合。とても言いづらそうにしているが、は行が連続するのだから無理もない。皮膚縫合とはその名の通り、皮膚と皮膚とを縫い合わせて傷口を閉じる作業のことのようだ。手術と言われて想像する手技に3位以内で入賞しそうな、有名な技術である。

「皮膚縫合の体験では、皮膚のモデルを使って傷の縫い合わせなどを行います。」

なんと、あとで練習キットで体験できるらしい。動画の説明をよく見ておかなければと、気持ちが高まった。

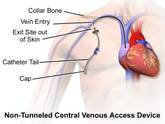

「血管内治療はドラマで見たことがある方もいらっしゃるかもしれませんね。その機序について見ていきましょう。」

次に説明されたのは、血管内治療である。血管の中の治療という文字列に理解が追いつかなかったが、説明を聴くに、血管の中で器具が動いて、手術してくれるらしい。なんだかぞわぞわするような話だが、本当に行われているのだからすごい。

「腹腔鏡は、侵襲性の低い手技として重要です。」

「侵襲性」とは恐ろしい漢字が並ぶが、要はお腹を開ける手術と比較して患者の身体の傷口が小さく済むということらしい。数cmの穴をいくつか開けて、そこからカメラと器具を入れて手術を行うなんて、どうやって思いつくのだろうか。患者の負担軽減のためならば、手間も厭わず技術を発展させる、そんな手術の歴史に感銘を受けた。

最後に紹介されたのがマイクロサージェリーだ。五月祭で歴史のある手術企画において初めて取り上げる手法だが、班長が展示を提案したらしく、説明にも熱が入る。

「マイクロサージェリーとは、顕微鏡下で行う繊細な手術のことです。有名なのは、指が切断されたときに繋ぐ手術です。あとは眼科でも使われています。今回は脳外科で血管を縫合するという手術をメインで扱います。」

顕微鏡を使うほどの細かい作業を行うのは、どれほどの鍛錬が必要なのだろうか。手が震えてしまわないのか気になるところだ。総合実習室では、マイクロサージェリーの手術に使われている器具が展示されているらしい。ここで4つの動画が全て視聴し終わり、総合実習室へ向かう。

小講堂の後ろの出口を進むと、総合実習室が正面に位置していた。入ってすぐの展示ブースでは、血管内治療やマイクロサージェリーのポスター、針糸やマイクロサージェリー用のハサミや、動脈瘤を止めるためのクリップも置いてある。

「医療においては重要な治療法でも、一般の方への知名度が低いような手法を準備してあります。特に血管内治療やマイクロサージェリーは展示として珍しく、とても面白いと思います。」

確かに、私には初耳の手術ばかりであった。医学部の授業ではこういうことを日々学んでいるんだな。

「授業の一貫でマイクロサージェリーが実際に行われる脳外科の手術を見学し、感動しました。マイクロサージェリーの練習ではガーゼの網を一本一本縫い合わせるんです。練習してできるようにはなりましたが、でも先生には全くスピードが追いつかないので、まだまだ患者さんは救えない……。」

次に体験ブースへ案内された。練習キットではあるが実際の手術器具を使って体験できるところが魅力だ。

「練習キットは医学生が実際に使って練習しているものです。東大病院で医学生や研修医が使っている練習キットをお借りしています。」

皮膚縫合と腹腔鏡の練習キットを体験できるそうだ。教えてくれる医学生は皆上手だが、そんなに簡単なのだろうか?

「小学生もきっとできます!ハサミが使えないと厳しいかもしれないけど、ハサミで丸く切れるなら、手術体験もうまくできると思います。友達と練習したときには、10分程度でかなりできるようになっていました。」

早速、やってみた。皮膚縫合はすぐにコツを掴めたが、問題はやはり腹腔鏡だ。穴がこんなに小さいとは思わなかったし、器具もなんだか長くて扱いづらい。15分程度練習してなんとなくできるようになったが、全く自信はない。

「友達と一緒に練習しに行ったんですが、難しい腹腔鏡の練習キットを一発で成功していて、すごかった!中には上手な人もいるんですね。ちなみに下手っぴな人はいませんでした。みんなできるもんなんですね。」

医学部企画の中でも目玉企画との前口上通り、とても充実した時間だった。

「手術は、ドラマでしか観ないようなことで、普段の生活で馴染みのあるようなものではないと思います。実際の病院の中ではどういうことが行われているのかを体験を通して知ってもらったり、手術の中にもいろんな方法や技術があることを知ってもらえたらと嬉しいです。」

[広告]

手洗い研究

総合実習室の蛇口付近でもう一つ別の企画が催されているところを発見した。

リーフレットによれば「手洗い研究」というらしい。その名の通り手を洗う企画なのだろうか、などと考えていると、一人のスタッフが声をかけてくれた。

「私は手洗い研究の班長の柿﨑です。この企画では、UVランプや手洗いチェッカーを用いて、日常的に行っている手の洗い方の正しい方法を知ってもらおうというコンセプトのもと行っています。では早速、実際にやってみましょうか。」

よく見ると蛇口のそばのテーブルには、ハンドソープやアルコール、ランプのようなものが置いてある。アルコールの付け方や手の洗い方がテストできるとのことだが、さすがにコロナ禍で過ごして2年強。手洗い手指消毒には自信がある。問題ないはずだ。

「まずは、手洗いチェッカーというこの液体をアルコール消毒する要領でつけてください。そしてこちらのUVランプに手をかざすと、手洗いチェッカーがついている部分が青く光ります。」

手指消毒では、手に満遍なくアルコールをつけることが理想だ。ということは、手洗いチェッカーが手に満遍なくついて、UVランプのもとで手が全体的に光ればいいのだろう。柿崎さんに手本を見せてもらうと、満遍なく青く光っている。私も自信を持って普段の要領で手につけ、UVランプに手をかざす。手本とは全く異なり、まだらに光った自分の手を見て絶句してしまった。

「そうなんです。アルコール消毒にも正しい方法があって、ちゃんとした方法で行わないと消毒しきれないところが出てしまうんですね。では、チェッカーがついていないところにチェッカーをつけておきましょう。ここからが本題です。実際に手を洗ってみて、チェッカーが全部落ちるか見てみましょう。自信がない方は、手の正しい洗い方のポスターを見ながら洗ってみてもいいですよ。」

なるほど、悔しいが勉強になる。

先の失敗で、正しい手洗いをできる自信を失ったため、意地を張らず目の前の壁に貼られているポスターを見て、いつもより念入りに洗う。手の甲を擦り合わせて、親指をねじり洗いしてと……。

「洗い終わりましたか。ではもう一度UVランプに手をかざしてみましょう。」

恐る恐る手をかざしてみると、もう手は光っていない。良かった、ちゃんとチェッカーを洗い落とせたようだ。

「上手にできましたね。やっぱりどうしても洗い方が不十分になってしまうところは出てきてしまいます。こちらをご覧ください」

柿﨑さんは赤黄緑で彩られた資料を取り出す。

「これは、手の洗い残しについて研究した論文のデータについて簡単にまとめたものです。自分が洗い残してしまった部分と見比べていただくと、やはり多くの人が洗い残してしまいがちなのがわかると思います。」

わずか10分ほどの企画だったが、多くのことを学ぶことができ、とても充実していた。

「この企画の醍醐味はやっぱり、常日頃行っている手洗いについて改めて見直す機会になることだと思います。未だに新型コロナウイルスの拡大は収まっていませんが、こういう日頃のちょっとした意識が良い方向につながっていけばいいなって思います。」

医療を身近に

続いての企画は同じ2階に位置する「医療を身近に」だ。中に入ってみよう。

「こんにちは」

部屋に入るとすぐスタッフがやってくる。大きな超音波エコーに、聴診器やマンシェット、病院を思わせるものがたくさんだ。ここはどんな企画なのだろう?

班長・佐藤「えぇっと……。仲吉くんどうでしょう」目で助けを求める班長。

仲吉「2つのパートからなっている、っていう感じで、体験ブースと展示ブース、ということですかね。体験ブースはさらに2つ——エコーと血圧測定を体験していただきます。展示ブースも2つ——病院食と東大基金の紹介ということになっております。」

この全てをスタッフがマンツーマンでつきながら、体験して解説もしてもらえるらしい。

班長・佐藤「超濃厚でとりとめのない30分間を過ごせます!」

この班長、やる気があるのかないのかよくわからない宣伝文句だけれども、何か笑顔に溢れている。

まずは血圧測定に通された。どうやら自動血圧計を使うわけではないようだ。

増田「マンシェットで圧迫した後、徐々に圧迫を抜いていって、聴診器を使って脈の音を聞きます。」

マンシェットとは、腕に巻き付けて圧迫するもののことをいうらしい。普段は自動血圧計を使っているから、聴診器はなかなかに新鮮だ。シュー。圧迫を抜いていく。おっ、ドクドク音が聞こえ始めた。これが流れる血液の音か。慎重に、慎重に、空気を抜いていこう。あ、空気を一気に抜きすぎて、音が聞こえなくなるタイミングがよくわからなかった——難しい。

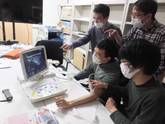

続いてはエコーによる動脈観察、これがスタッフのイチオシ企画だ。

腕をまくり上げて、ジェルのついた超音波プローブを身体に当てる。丸い血管が見える!ちょっとプローブを押しつけると、血管がなくなってしまった。こういう血管は静脈らしい。動脈は押し付けても真ん丸のままだ。

班長・佐藤「エコーは意外と何でも見えます。血管も神経も。血管が腕のところで分岐するのもわかります。」

仲吉「自分の身体の構造にも思いを馳せることができる企画ということですね。」

体験が終わって次は展示ブースだ。食事の写真がいっぱい載っているポスターがある。展示の担当者はつい最近、食中毒になってしまった藤井さん。食の大切さを学び、企画にも熱が入る。

藤井「東大病院の先生に監修してもらって、東大病院の病院食を紹介させていただいております。日々の健康にも寄与すればいいかなと思って調べてみました。」

班長・佐藤くんはじめ大学生4人の普段の食事の写真を送ったら、栄養士さんが食事のバランスについて、詳細にアドバイスしてくれたらしい。どうやら班長・佐藤くんは塩分取りすぎのようだ。振り返って思うに、自分も減塩しないといけないなあ。麺類やお味噌汁と、日本の食事に塩は不可欠だから難しいけど……

最後に東大基金について紹介するブースに案内された。最近の大学は「自律的経営体」となることが求められているために、一般の方からの寄付募集にも熱心なのか。

仲吉「東大基金の中で医療系のものを2つ紹介いたします。内容は、難治性がんの克服にむけてと、積極的ながん予防法の確立にむけて、という2つです。こういう研究をやっているんだよ、と知ってもらえればいいかな、と思います。」

五月祭ということで、東大の強みを多くの方々に知ってもらいたいという思いから始まった企画らしい。学生どうしで議論しあってブラッシュアップしたというだけあって、すごくわかりやすい。

1組の来場客に1人のスタッフがつき、エコーに聴診器にポスター展示に、班長の言う通り濃密な30〜40分だった。なんと1日で100人程度が来場したらしい。

班長・佐藤「40分もお話ししていると、徐々に打ち解けてきて、ポスターブースに差し掛かる頃には冗談を言って盛り上がったりして、僕たちもとても楽しい時間を過ごすことができました。多くのお客さんから『すごく丁寧に説明してくれてありがとう』とか『エコーって面白いね』とか『血圧を測る仕組み、初めて知ったよ』とか、嬉しい言葉をたくさんいただき、この企画をやってよかったな、と何度も感じました。ご来場いただいた皆さま、ありがとうございました!」

[広告]

BioGamesLab

隣のブースで待っていてくれたのは、医学ボードゲーム企画「BioGamesLab」の川上さんだ。

「ここでは、東大医学部生から構成されたボードゲーム作成団体である私たちBioGamesLabが、医学×ボードゲームというコンセプトで作成したゲームの展示、販売、試遊を行っています。」

なんと学生でボードゲームを作成したらしい。淡々と話しているが驚きだ。しかも、ボードゲームと医学。一見すると組み合わさりにくいようにも思える2つの領域をどのようにゲームにまとめたのだろうか。

「この「イミュニタス」は免疫細胞を操って増殖する病原体を駆逐するゲームです。こちらの「トリアージ!!」は、カードに書かれた患者に対してトリアージを行いながら勝利を目指すゲームです。もし興味があったらどちらかやってみませんか?」

コロナ禍の今、どちらも大切なテーマだ。「トリアージ!!」もとても気になるが、今回は「イミュニタス」を体験することにした。

「マクロファージ」や「ヘルパーT細胞」など、ニュースで名前は聞いたことはあるけれど役割までは詳しくは知らない、そんな免疫細胞たちが登場する。色々な病原体を駆逐するために策を巡らせるうちに、つい我を忘れて熱中してしまった。しかも遊ぶ前と比べて、免疫系への理解も深まっている。

「医学は決して専門家だけの分野だけではなく、一般の人にも理解しやすく、面白い部分もたくさんあると考えています。ボードゲームという形を通して、それに少しでも触れて欲しいですね。」

確かに、ボードゲームだったら楽しみながら遊べるし、専門知識の一端に親しむための手段としては優秀すぎるぐらいだ。でも、医学生とはいえ、専門的な知識を含むボードゲームを作るのは大変だったんじゃないだろうか。

「まさにその通りです。ゲームを作る上では、教科書だけではなく、論文や専門書などたくさんの文献を参考にしました。学術的な要素を扱う以上、そこで間違いがあってはいけませんからね。一方で、ボードゲームとして、ゲームバランスを調整することも重要視しました。こちらもどうやったら戦略的で面白いゲームが作れるか、試行錯誤の連続でした。」

どうやら、このゲームの作成の裏には川上さんをはじめとしたBioGamesLabメンバーの、医学とボードゲーム両方への並々ならぬ情熱があるようだ。医学以外にも幅広い分野に興味を持っている学生の多い、東大医学部ならではの企画ともいえるかもしれない。記念に一セットずつ買って帰ろうかな。川上さん、案内ありがとうございました!

講演会

胸像のある踊り場から古めかしい窓や扉のある前室を抜けると、そこは年季を感じさせる大講堂だった。階段を昇り、中央の席に座る。深紅のカーテンが窓を覆い、暗く照明の落された前方にスクリーンが降ろされ、今講演会が始まろうとしている。直前準備を終えて、ひとりほっと一息ついている講演会スタッフの裏方さんに声をかけてみた。彼はあくまでも裏方であり、表舞台に立つことはないが、そうした人がこの舞台の立役者なのである。

「今回は五月祭医学部企画の大きなテーマが『カタい礎やわらか医学』ということで、基礎研究に主眼をおきつつも、時代とともに基礎研究も変わっていくし、臨床研究も変わっていく、その変化をお伝えできればと思いました。」

東京大学の数多くの優れた研究者の中からどなたに講演を依頼するかは非常に迷ったそうだ。最終的にお願いしたのは、この四人の先生——藤堂具紀先生、宮崎徹先生、石井健先生、武藤香織先生。どなたも、ネットや本で見かける先生だな。

藤堂先生はがんのウイルス療法薬「G47Δ」を、東大初のアカデミア創薬で承認まで持っていった方である。先生のお書きになった『がん治療革命 ウイルスでがんを治す』は私も家の本棚に積読している。講演会スタッフが丁寧に説明してくれる。

「従来製薬会社が絡まないと創薬というものはなかなか進まなかったのですが、かなり初期の段階から製薬会社を絡めるとなると、本当に展望のある研究にしか製薬会社が飛びついてくれず、基礎研究と実際の臨床の橋渡しができないでいました。そこで、大学発で大学にいながら創薬につなげていくアカデミア創薬という仕組みを使われて、実際にがんのウイルス治療という、新しい形でのがん治療を考案された藤堂先生にお話を伺えれば、大学で研究することの課題もあるけど、こういういいところもあるよ、と大学での研究を両面から捉えられるのかなあと。」

東京大学医学部という恵まれた環境で学び、おそらく多くの人生の選択肢がある学生たち。決して大学という場に安住することなく相対化して捉え、我々にいい医療を届けてほしいと思う。

宮崎先生といえば、ネコの腎臓病治療薬についてバズって今年の3月に創薬を進めるために東京大学をお辞めになった方か。

「宮崎先生に関しては、もともとAIMというタンパク質の基礎研究をやっていらっしゃったところから創薬にまでつなげられるような方ということで、基礎から実際に臨床で使われるようになるまで一体として描けるのかな、と。それをやっていく中で、宮崎先生が感じられた大学で研究をやっていく上での限界をお話しいただければ、これからの時代で医学研究がどのように変わっていけば世の中の人に貢献できるのか描けるのかなあと。」

一般客との質疑応答の時間もあるようだから、自分も質問してみよう。メディアで覆い隠されている本音を聞いてみたい。

石井健先生はワクチン研究の第一人者だし、武藤香織先生は新型コロナの専門家会議のメンバーだから、この講演会は新型コロナウイルス関連の企画のようだ。

「ここ2、3年もう本当にコロナで激動の中、こう四面四角に決まった法律通りに動いていたんじゃワクチンが間に合わないとか、本当にこう『やわらかい』対応が求められた世の中で、最前線に立ってコロナ対策を引っ張ってこられたお二人です。」

新型コロナについては尾身会長はじめとする専門家が重要な役割を果たしているのは分かっている。だけれども、我々一般市民にとってみれば、専門家は煙幕の向こう側におぼろげに認める存在にすぎない。専門家がコロナ禍をどのように理解し、いかなる点を反省し、どのような未来を描き出すのか、その思いを看取できればいいと思う。

「コロナのこれからの方針を決めるのは政治家の方になると思うのですが、そのそれぞれの政治家が思っておられる方針の中で誰を選ぶかは国民の側なので、これからを変えていくのは国民なんだというお話もあると思います。」

どうやら受け身で聞いているだけではダメなようだ。コロナだけでなく宮崎先生の研究もそうだが、我々市民は医者に働きかけて医学の新たな方向性を生み出しうる。我々一般市民は医者にただ知見の提供を求めるだけでなく、医者と関わり合いながらともに医療の未来をつくっていくのがよいのかもしれない。

「間もなく講演開始ですのでこのあたりで失礼します。」

どうも丁寧に解説してくださりありがとう。医療の未来と真摯に向き合う皆さんの思いが伝わってきました。

司会が開会の辞を述べる。次世代の医学を先導していく存在として自己定位した東大医学部生——彼らの発想が投影された講演会が、今、はじまる。

[広告]

マッスルアナトミー

講演会が終わり、熱が冷め切らない大講堂だが、これからマッスルアナトミーの公演が始まるらしい。マッスルアナトミー。直訳すると筋肉解剖学。しかも公演らしい。どのような企画なのだろうか。

班長・山田「どういう企画ですか、か……まあ、筋トレのフォームを身につけようということだよね!」

古川「美しい筋肉を見せよう、だね!」

班長・山田「そうだね、見せびらかしていこう!」

ここでは解剖学に基づいた「正しい筋トレ」を実演してもらえるらしい。コロナ禍で運動不足になりがちな2年前に購入した、家庭用ゲーム機を使って筋トレができるアドベンチャーゲームが、自宅で埃をかぶっていることを思い出した。さて、気を取り直して、白衣と筋肉の夢のコラボレーションを見に行こう。

筋トレの良いフォームと悪いフォームを実演しながら、器具を利用した懸垂や、腕立て伏せなど、いろいろな筋トレの説明が進んだ。

班長・山田「筋トレ中に意識すること。筋肉が背中側のここについているから、この筋トレはこういう筋肉に効きますよ。一般的に、悪いフォームと言われますが、ただただ悪いというか、別の筋肉に効いちゃうという意味で悪いフォームということがあるんです。」

確かに良いフォームは美しい。このフォームが、医学生の日頃学んでいる解剖学に根ざしているのも興味深い。なんとなく決められたフォームより、筋肉の場所や機能に基づいて決められたフォームの方が、筋トレのモチベーションも上がる気がする。そうこう言っているうちに、美しいフォームで軽々と筋トレをこなしていく姿に魅了されてしまった。普段はどうやって鍛えているのだろうか。

班長・山田「筋トレ自体は週3〜4回で、1回1時間か2時間くらい。普段からできるだけ正しいフォームで筋トレするように心がけていますが、おもりをつけるとどうしてもフォームが崩れやすいんですよね。そういうときはお互いにフォームを見合って筋トレすることもあります。」

実演していた学生たちより体格が小柄な私は筋トレ初心者だが、自重の筋トレなら正しいフォームでできそうだ。家に帰ったら、早速やってみよう。とはいえ、なかなか筋トレを続けられなかった身として、正しいフォームだけでなく、筋トレを持続するコツも知りたい。筋肉を鍛え上げた人々にとっては、筋トレは楽しいものなのだろうか。

班長・山田「楽しいか、か……だからその、なんやろね。やんないといけないから。朝起きて歯磨くやんか、週に4回はそういうことしなきゃいけない、みたいなね。」

古川「そうそう。やらないといけない。始まる前は、すごい憂鬱だけど、終わったら気持ちいいからね。」

班長・山田「とはいえ部活引退しても続けるかも。もう体に染み込んでしまったから。歯磨きだからやめられへん。それに成長し続けたいよね。筋肉はそりゃあ、あった方が嬉しいから。」

筋肉を鍛え抜いた実演者と解説者の姿を見ると、辛い筋トレもルーティンとする強靭な精神に、強靭な身体がついてくるのだと確信した。

医学部企画恒例の「マッスルアナトミー」。オンライン開催だった2020年度五月祭でも、班長の山田さんはたった一人の2年生の出演者として参加したらしい。唯一の経験者が、鋼のような学生たちを引き連れて、東京大学医学部五月祭企画の伝統を受け継いでいく。解説者の一人は2年生らしい。こうやって脈々と来年以降にも引き継がれていくのだろう。今回のマッスルアナトミーは、家に引きこもりがちなコロナ禍だからこそ、新しい生活習慣として取り入れたい「正しい筋トレ」について、やる気が高まった時間だった。

班長・山田「筋トレ初心者向けの話もあるし、上級者向けの話も、例えばどうやって強度を高めるかって話も用意しているため、その点はいろんな人が楽しめるかなと思います。あとは筋肉が好きな人、来てください!筋肉質な人がいっぱいいます!」

鉄門ピアノの会

まだ大講堂では企画があるようだ。これから始まるのは鉄門ピアノの会による演奏会。違う日には鉄門室内楽の会による演奏会があるらしい。今回の演奏会で一番最初に弾かれるのはリストの「愛の夢 第3番」だという。これから飛び込む音の世界への期待に胸を膨らませた。

――演奏会が終わっても、自分はまだ奏でられた音の波の世界にいた。えも言われぬ満足感に浸って動けないでいると、2人の学生が声をかけてくれた。

「大丈夫ですか。どこか具合でも悪いですか。」

感動に浸っているだけだと答えると2人はとても満足そうな顔をした。

西嶋「ご満足いただけたようで何よりです。僕は鉄門ピアノの会の部長をしている西嶋です。」

佐藤「副部長の佐藤です。先程はショパンのポロネーズやワルツを弾かせていただきました。」

もちろん覚えている、とても感動したのだから。医学部の授業で忙しい中でもこんなに素晴らしい演奏をするとは、いつ頃からピアノを始めたのだろうか。

西嶋「僕は5歳の時からですね。途中やめていた時期もあったのですが、大学に入っても続けようと思って鉄門ピアノの会に入部しました。」

佐藤「僕も同じ感じですね。4歳の時から始めて、大学に入ってからもピアノ系の活動がしたいと思ってこの部に入りました。」

この演奏会ではショパンが多かったように思うが、軸となるテーマはあったのだろうか。

西嶋「今年度は演奏曲について特にテーマは設けませんでした。各演奏家が各々弾きたい曲を弾くという感じです。だから、ショパンが多くなったのは偶然ですね!」

佐藤「そうですね、さらに言えば鉄門ピアノの会の演奏会自体に既に一つのテーマがあると僕は考えています。つまり、医学部生がピアノを弾くという活動自体に、医学と音楽の関係性について解明するという目的があると考えています。例えば、精神疾患を持つ患者さんに対して音楽治療をすることがあります。まあここまで臨床的なお話ではなくても、音楽を聞くと心が穏やかになりますよね。こんな風に、音楽と医学には何らかの関係性があると思うんです。ピアノを弾くという能動的な活動は、自分で色々試行錯誤ができるので、それを通して音楽と医学の関係性を解き明かせればいいなと考えています。」

音楽の活動が医学に結びつく。ついぞ考えたことがなかったが、人を助けるという目的のためにある医療や医学と、人の感情を揺さぶる音楽は意外と近しいものなのかもしれない。それを解明しようとする彼らの試行錯誤が私の心を強く揺さぶったのだろうか。

西嶋「僕はそんな難しいことを考えているわけではなかったですけどね笑。でもやっぱり自分の演奏で人を感動させることができたら嬉しいですね。病院でも時々演奏会を行うという活動をしていますし、来年もまたここで演奏会をすると思います。是非聞きに来てください。」

大講堂を出て振り返り、先程まで自分がいたところに目を向けると、既にカーテンは上がっていて明るい日差しが降り注いでいた。まるで先ほどまで別世界にいたかのような不思議な錯覚を覚えながらも、感動を胸に次の企画に向かった。

後編へ続く。