笑っちゃうぐらい壮大な宇宙と

何でもない生活の狭間を

溺れるように泳ぎつづける。

そんな宇宙を泳ぐひと

宇宙工学研究者の久保勇貴さんによる

連載エッセイ。

午前、昼前。エアコンの効いた研究室を出ると、蒸し暑い廊下の空気が腕をなぞった。ドアを閉める。勢いのついたドアが部屋の空気をブワワッと追い立てる音がして、その後のほんの一瞬だけ鼓膜の振動が完全に止まった気がした。僕はハッとする。

夏だ。

ぐああ、間違いない。夏だ。この感覚。熱に浮いた空気の隙間から一瞬だけひょっこりと顔を見せる静寂。この感覚は間違いなく夏だ。教授との打ち合わせが終わり、部屋を出る時のことだった。まだ梅雨も始まったばかりの7月頭のことだったけれど、僕はその瞬間なぜだか強烈に夏を感じたのだった。んんそうだ、そういえば夏ってこんな感じだった。

「夏」という言葉を聞くと、カンカン照りの太陽とかセミの大合唱とかのイメージを思い浮かべがちだけれど、なぜだか夏を強烈に実感する時というのはいつも、こういう何でもない瞬間だったりする。幼い頃の記憶を振り返ってみても、プールでワイワイ、バーベキューでガヤガヤ、祭りでキャッキャ、という夏の記憶はどこかぼんやりしているのだけれど、その隙間に挟まった何でもない瞬間の方をやけに鮮明に覚えていたりする。水しぶきを眺めるだけのプールサイド、焼肉ダレの匂いが染み付いた木漏れ日、打ち上げ花火の音を遠く聞く夜の公園のベンチ。アクティブでワクワクする「動」の中にスパッと挿し込まれた「静」。夏はそういう静かな時間を鋭く、美しく輝かせてくれる。校庭の陸上部の掛け声が微かに聞こえる、校舎の3階の窓際。その窓から一定のスピードで流れ込んでくる細長い和紙のようなそよ風。そんな、たかだか2~3秒ぐらいの小さな永遠のことを、なぜだかよく覚えている。僕は、そんな夏が好きだ。

小中学校の理科で習ったように、夏というのは地球の自転軸の傾きで生まれる。一年のうち、自転軸が太陽の方へ傾いている時期は太陽光をたくさん受けるので夏になるというわけだ。僕の記憶の中に輝くあの生き生きとした夏も、天体スケールで見れば地球がちょこっと太陽の方へ首をかしげているというだけのことでしかない。んー、そう聞くとなんとも単純な話だ。

でもそれが、夏の美しさなのかもしれないと思う。地球は、「よし、夏という美しい季節を生み出すために、オイラの自転軸ちょっと傾けとくぜ!」と気を利かせて傾いているわけではない。大昔になんかの拍子にたまたま自転軸が傾いてしまって、そしたら太陽の当たり方によって季節というものが生まれてしまって、そしたら夏という季節はなんかたまたま美しくなってしまった、というだけだ。「美しいものを生もう」と思って生み出されたのではなく、なんとなく生んでしまったものが美しくなってしまった、という偶然。その壮大な偶然の中に、夏の本当の美しさがあるような気がする。

そういえば数学にも同じ美しさを感じる。例えばフィボナッチ数列という有名な数列は、

1、 1、 2、 3、 5、 8、 13、 21、 34……

みたいな数字の並びのことで、この数字の並びは「前の2つの数字を足した結果を次の数字にする」というルールで作られている。

1+1=2

1+2=3

2+3=5

3+5=8

……

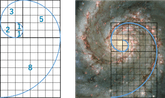

みたいな感じ。この数列自体は、800年前にフィボナッチというおじさんが「不死身のウサギが2ヶ月ごとに子供を産んでいったら不死身のウサギたちの総数はどう変化していくか?」という問題を考えた時にたまたま生まれたものらしい。不死身のウサギって何だよ。しかし後世の数学者たちが研究していくと、どうやらこの数列には黄金比が隠されていたり、下の左図のようにフィボナッチ数列を半径にした円をつなげたら自然界に存在する螺旋の形と一致していたりとか、美しい性質がたくさん発見されている。例えば、フィボナッチの螺旋をうずまき銀河のうでの部分に重ねてみると右図みたいな感じでぴったり重なる*1。800年前にフィボおじがウサギの数を考えていてたまたま生まれた数字の並びが、実は自然界の構造を表現する秘密のカギだったのだ。なんとも壮大な偶然。

てかそもそも数学って、今でこそ「我こそは崇高なる美しい学問なり」みたいな立派な顔つきをしているけれど、どうせはじまりなんて、

「なんか指で牛の数かぞえるのしんどくね?」

「わかる。とりま地面に牛の絵描いとけばいいんじゃね?」

「いや、牛いちいち描くのだるいんすけどww 脚1本だけ描いとくわ」

「んじゃ、適当にこの『1』って書いたやつを牛ってことにするわ~」

「あ、そんじゃこの十字の記号は、『牛の数を足す』ってことにするんでよろ~」

みたいなノリで生まれたんだろう(どうせ)。掛け算、割り算、実数、虚数、指数、対数、微分、積分、きっと全て「とりあえずこういう記号作っといたら便利じゃね?」みたいなところからなんとなく生まれているはずで、そうやってなんとなく作ったものをこねくり回して頭を悩ませているうちに美しい定理や世の中の真理が発見されている。自分がなんとなく生んだものに悩まされ、なんとなく生んだものの美しさに後から気づかされる。フィボナッチどころか、数学自体が壮大な偶然だ。

思えば僕らの命だってそんな始まり方をしている。親が子供を産む時って、

「まだ産まれてもいない名もなき我が子(仮称Xちゃん)はきっと泣き虫な子だと予想しているけど、その子が運動会とかで泣かずに一生懸命走ってる姿とか見て感動したい!よし産もう!」

「Xちゃんの幸せはきっと私の幸せになるに違いない!Xちゃんを幸せにするために産もう!」

とか考えてる人はいないだろう。形も名前も無いものに感情移入したり愛したりすることはできないから、まあそりゃそうだ。美しいものを産もうと思って産むわけではなくて、「子供が欲しい」というエゴに従ってとりあえず産んでみて、産んでみたら泣き虫の子だった、泣き虫の子に世話を焼いているうちに愛情が増していった、愛情が増していったら美しさに気づいた、とかそんな成り行きで親子の関係は作られていく。自分がなんとなく産んだものに悩まされ、なんとなく産んだものの美しさに後から気づかされる。家族の美しさもまた、壮大な偶然だ。

2012年、鹿児島の夏。その夏も多分暑かったんだろうと思う。多分暑くて、多分セミがけたたましく鳴いていて、多分小学生がカブトムシを追いかけていて、うちのばあちゃんは末期のガンだった。その夏、家族四人でばあちゃんの最後の生きている姿を見届けるためにはるばる鹿児島まで帰省したのだった。ばあちゃんにはガンの状態は知らせず、最期の瞬間を穏やかに自宅で迎えられるよう、いとこ家族が自宅で介護を行ってくれていた。余命は数ヶ月。僕ら家族がこの次にばあちゃんの顔を見るのは葬式になってしまうのだと、ばあちゃん以外には暗黙の内に分かっている状態だった。そういう夏だった。

高校三年生の僕は、焦っていたんだと思う。中学高校と、塾や部活を言い訳になかなか鹿児島に帰省せず、そうこうしているうちにばあちゃんが危篤になった。僕はまだ、ばあちゃんに何もしてあげられていないのに。その罪悪感があったから、あの夏はできるだけばあちゃんに声をかけて、できるだけ孫としてばあちゃんに元気な姿を見てもらおうとした。ばあちゃんにプレゼントなんか買ったことないのに、行きの新大阪駅で見つけた招き猫の置物を買っていったりもした。「僕が帰っても、この招き猫はずっとここにおるからね」と言った。大きく喜ぶこともなく、ばあちゃんは静かにその言葉を聞いていた。

認知症が進んでいたばあちゃんが何を思っていたのかは分からない。僕を自分の孫だと認識できていたかどうかも怪しい。ばあちゃんからしてみれば突然知らん高校生が家にやってきて、馴れ馴れしく「ばあちゃん、ばあちゃん」と呼んで変な置物まで渡してくるので鬱陶しかったかもしれない。僕が今さら焦ってみたところで、ばあちゃんはもうここにはいないみたいだった。ジタバタもがく僕を遠くから他人事のように眺めているみたいだった。手遅れなのだった。

その夏の、静かな時間ばかりをよく覚えている。夜、広間でいとこ家族と飲み会をしている途中、ばあちゃんの状態を見守るために一人でベッドに付き添っていた時間。朝、散歩途中に迷い込んだ誰もいない草むらで、ただ風の音だけを聞いていた時間。若い頃の元気なじいちゃんばあちゃんと赤ん坊の僕がおでかけしている写真を、薄暗い居間でぼーっと眺めた時間。まわりは夏で、多分いつも通り暑くて、多分セミがけたたましく鳴いていて、そんないつも通りアクティブでワクワクする「動」の中にスパッと挿し込まれた「静」。そういう静かな時間だった。そしてその一番深いところ、湖の底のような和室の片隅で、ばあちゃんは静かに横たわり続けていた。微かに届く陽の光だけが揺れている、冷たい湖の底。ばあちゃんの体温でほんの少しだけ温められた水のゆるやかな対流に、ただ触れるだけの時間。夏は静かな時間を鋭く、美しく輝かせてくれる。僕が好きな夏だった。

焦っていて、手遅れで、それでも、僕とばあちゃんは家族だったのだろう。きっと家族ってそういうものなんだろう。だってどうせ最初も、なんとなく産んで、なんとなく出会ったところから始まっているのだ。じいちゃんばあちゃんがなんとなく産んだ父ちゃんが成長して、またなんとなく僕を産んで、なんとなく孫になった。たとえ手遅れで、ばあちゃんが何もかもすっかり忘れてしまって、僕のことを知らん高校生だと思っていたとしても、またなんとなく知らん高校生として出会えばそれでよかったんだろう。だって家族なんて、壮大な偶然だ。なんとなく出会って、鬱陶しくも思ったりして、後からその美しさに気づくものなのだ。あの夏、ばあちゃんの最後の夏、なんだか親切に声をかけてくれた高校生が来たなあとでも思い返してくれていたのなら、きっとそれでいいんだろう。きっと、あれでよかったんだろう。

あれからもうすぐ8年だ。また、夏が来た。当たり前の顔をした、美しい偶然の夏だ。僕が好きな夏だ。

最近、友人に触発されて部屋に花を活け始めた。そう言うとなんだか優雅なマダムの趣味のように聞こえるけれど、大丈夫、部屋はしっかり汚いままだ (大丈夫じゃない)。とりあえず窓際に置いた本棚の上の一角だけ、お花専用スペースを確保するようにしている。今は真っ黄色のひまわりくん。駅ビルの中の花屋さんで見つけて、一目見た瞬間になぜだかこれを買いたいと強く思ったのだった。最近一人で家に籠って研究をする時間が長いので、ふとした瞬間に傍でお花が健気に咲いているのを見ると、嬉しい気持ちになる。

そういえば買った後に気づいたけれど、ひまわりの種の並び方にもフィボナッチ数が隠されている。種は中心から外向きに螺旋状に配置されているんだけど、右回りと左回りの螺旋の本数を数えると、必ずフィボナッチ数になっているのだ。実際にうちのひまわりくんでも数えてみた。

21本と34本。ちゃんとフィボナッチ数になっていた。すごい。美しい。別にフィボナッチ数を調べようと思って買ったわけでもなく、なんとなく直感で買ってみたら、ちゃんと美しかった。ちゃんと美しくなってしまった。壮大で、小さな偶然だ。

夏の、本当の美しさだ。

*1 銀河写真は Whirlpool Galaxy – NASA Image and Video Library より。螺旋図は筆者が作成。宇宙を泳ぐひと

宇宙を泳ぐひと