笑っちゃうぐらい壮大な宇宙と

何でもない生活の狭間を

溺れるように泳ぎつづける。

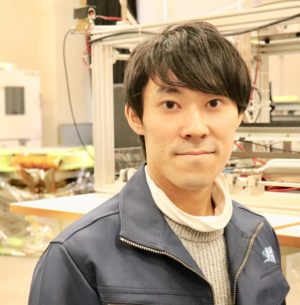

そんな宇宙を泳ぐひと

宇宙工学研究者の久保勇貴さんによる

連載エッセイ。

小学生の頃、僕は宇宙人になりかけたことがある。

あれはインフルエンザに罹った日の夜のことだった。深夜、突然僕は布団からむくりと起き上がると、家の天井を見つめながら得体のしれぬ言葉をベラベラとしゃべり始めたのだ。ちょうどインフルエンザ治療薬タミフルによる異常行動が毎日のようにニュースになっていた頃だった。

「勇貴が宇宙語をしゃべっている」

母親と父親は光の速さで飛び起き、目の前の光景が現実か夢の続きかも定かでないまま、とにかく僕の肩を揺さぶり必死で名前を呼び続けたらしい。僕はそんな心配をよそに、ひとり虚空に向かってニヤニヤと笑みを垂らしながら、ネイティブばりに流暢な宇宙語を披露し続けていた。いよいよその映像が夢ではなく現実のものだと確信した時、母親は「ああ、うちの子はもうこのまま一生まともに口を利けないかもしれない」と静かに覚悟したという。

僕はというと呑気なことにほとんど何も覚えていなくて、唯一記憶に残っているのはオレンジ色の常夜灯に照らされた天井がゆらゆらと揺れている映像と、遠くの方で微かに鳴っている聞き覚えのない叫び声、そしてその叫び声が徐々にクリアになっていって耳に飛び込んできた、「勇貴!ポカリスエットを飲みなさい!」という父親の謎の命令だけだ。その瞬間僕は唐突に地球語を呼び醒まし、「あ、そうだそうだ。ポカリスエット飲まなきゃね。」と何事もなかったかのようにグビグビとポカリスエットを飲み始めたのだった。どこまでも能天気な僕とは対照的に、両親がしばらく放心状態であったのは言うまでもない。

その事件がきっかけなのだろうか、僕は空を見上げることが偏執的に好きだ。

バシャンと勢いよく飛び込んでバタフライしたくなるような青空を、涙の色と汗のにおいに鋭く共鳴する夕焼けを、見ているこちらが恥ずかしくなるぐらいフレッシュな新緑の照り返しを、都会の湿っぽい空気をひらひらとくぐり抜けてくる星の光を、僕はあの時と同じようにニヤニヤと笑みを垂らしながら眺める。口を開けたまま空を見上げてニヤニヤしている成人男性。宇宙語をしゃべっていなくても、道行く人にはこいつは宇宙人なのではないかと疑われているかもしれない。

空を見上げる時、僕は光に意識を向ける。ふと足を淀ませ、生活の流れに埋もれてしまった光をグイっと引っぱり上げて、ひとつひとつの光源との距離感を適切に測り直し、宇宙における僕というちっぽけな生命の立ち位置を再確認するのだ。2メートル離れた街灯、10キロメートル離れた飛行機のナビゲーションライト、38万キロメートル離れた月、1億5千万キロメートル離れた太陽、80兆キロメートル離れたおおいぬ座のシリウス。その時僕はいつも、宇宙の圧倒的な空間の広がりの前に溺れそうになる。溺れそうになりながら、ニヤニヤしている。時にあまりに無力なこの命を、正しい感覚で無力だと実感できるその時間がたまらなく好きで、自然と口角が緩んでしまうのだ。

だから、研究室の窓が好きだ。眺めの良い7階の研究室の、無駄に大きな西向きの窓。僕は毎日この大きな窓が切り取る西の空を眺めながら、研究に励んでいる。あの時宇宙人にはなれなかったけれど、十数年の時を経て僕は宇宙工学の研究者になった。

宇宙工学といっても色々な分野があるが、僕の専門は宇宙航行力学。宇宙空間で宇宙機をどのように動かし、いかに思い通りに目的地に辿り着かせるかを設計する学問だ。極限まで燃料を節約し、効率よく行くためにはどのタイミングに打ち上げてどうエンジンを噴射すべきか、天体の持つエネルギーをうまく利用して加速できないか、ということを日々考えている。

特に僕の研究は、太陽光圧に注目している。太陽光圧。太陽の光の圧力。そう、普段の僕らには全く認識できないくらい微弱な力だが、実は光を受けた物体はその面をちょこっとだけ押されるのである。ボールを体にぶつけられたらその進行方向に力を受けるのと同じく、光子という粒々の集まりである光をぶつけられたら物体はやはりその方向に力を受けるのだ。僕も、あなたも、レオナルド・ディカプリオも、光に当たる度にほんの少しだけ押されている。レオナルド・ディカプリオ (身長183 cm・体重80 kg)の推定表面積は2平方メートル、地上での太陽光圧は4.6マイクロパスカルなので、ディカプリオの背中に太陽光が当たっているとすると単純計算で4.6マイクロニュートンだけ太陽から背中を押される計算になる。1円玉の重さの約2,000分の1の大きさの力だ。大スター、ディカプリオにとっては何の後押しにもならない力だが、宇宙空間では他にぶつかるものが何もないので、そんな微弱な力もうまくコントロールすれば非常に有用なのである。

僕はこの事実が好きだ。太陽の光は、その温かな陽射しで精神的に僕を支えているだけでなく、物理的にもささやかに背中を押してくれている。自分がどうしようもないダメ人間だと落ち込んでしまう時、僕はいつもこの事実に励まされる。プチトマトを冷蔵庫に半年間放置して悪魔の国のドライフルーツのような物体を生み出してしまった時、美容師さんの全ての質問に「テキトーで」と返事していたらテキトーに育てられた茄子のような髪型にされてしまった時、酔った勢いで放り投げたと思われる焼きししゃもをベッドの下から発掘してしまった時、そしてそれ以来友人が僕の家を「釣り堀」と呼ぶようになってしまった時、自分はなんと情けない役立たずな人間なのかと立ち尽くしてしまうけれど、それでも新しい陽がのぼるとなぜだかもう一度前を向いて歩き出せる。そのとき僕は、1億5千万キロメートルの彼方から一直線に僕を目がけて光線を放つ太陽の姿を想像する。そしてその光線の光子たちがせっせと僕の背中を押してくれている画を想像し、その一粒一粒に愛着を湧かせてしまう。そうして太陽の光は、僕に愛情と自信をさりげなく思い出させてくれるのだ。

神は「光あれ」と言われた。すると光があった。神はその光を見て、良しとされた。神はその光とやみとを分けられた。[創世記 1章 3-4節] *1

光があるところには、やみがある。だから小さな光を見失わないためには、やみにしっかりと目を向ける必要がある。僕はその時、一枚の絵のことを思う。フランスのトゥールーズで見た、ポール・シニャックの『サン=トロペの鐘楼』という絵。サン=トロペの教会を照らす光と水面の煌めきのやさしさにうっとりしてしまうこの作品。しかしよくよく目を凝らしてみると彼が丹念に描いているのはむしろ色鮮やかで活き活きとした陰の方なのである。控えめに街を照らす淡い光と、それを裏で支える虹色の陰。シニャックは陰をとことん美しく描くことで、そこに光を生み出している。*2

Twitterを開くと今日もたくさんの人が仕事に疲れ、人間関係に疲れ、怒り、泣き、愚痴をこぼしている。『仕事 つらい』と検索すると、この1時間で75人がツイートしていた。48秒に1人、文脈を変え言葉を変えてつらみにつらみをつみ重ねていく。そして誰かがそれを見て「あいつはメンヘラだ」「陰キャだ」と横槍を入れる。つらみ、メンヘラ、陰キャ、つらみ。つらみバーガーが出来上がる。人差し指でひょいっと画面をはじくと、つらみバーガーはひゅるりと流されていって、また別のつらみバーガーが流れてきた。

『ビッグセットワン!バナナシェイク!プリーズヘルプミー!』

サンドウィッチマンのハンバーガー屋のコントが頭をよぎる。『いや、なんで助け求めてんだよ!』とすかさず脳内で伊達ちゃんがツッコミを入れる。

なんで助けを求めるんだろう。なんでつらみを吐き出すんだろう。たぶんそれは、もう一度前を向いて歩き出すためだ。自分の中のやみを見つめ、吐き出し、また明日も学校に行く、仕事に行く。やみに目を向けることは、光を見失わないようにすることだ。そんな人間のひたむきな営みの負の側面だけを見て「あいつはメンヘラだ」と切り捨ててしまうのはあまりにもったいないと僕は思ってしまう。やみと向き合い、時に呑み込まれそうになりながら、それでも前を向こうとする彼らのその背中を少しでも押せたらいいのになあなんて思いながら、今日も僕はつらみバーガーをただ指でひょいひょいはじいている。

文章にできることは何だろう。YouTubeが流行り、VRやARが発明されたこの時代、文章という単純で古典的なメディアが持つ意味は何なんだろう。

思うに、文字は光子だ。

文字が画面や紙面の上に貼りついて動くことのない文章というメディアでは、僕らはその一文字一文字の存在をより確実に認識することができる。動かず、流されず、いつまでもそこに存在する文字たち。その文字ひとつひとつが読む人の心をちょっとずつ動かしていき、やがて文章は人を動かす大きな力になる。文章は、光なのだ。せっせと働くその文字ひとつひとつを大事にそこに存在させ、彼らに自然と愛着を湧かせてくれる、それが文章というメディアの大きな価値だと僕は思う。

Twitterを見ながら考える。なんでもない文字、なんでもない言葉を集めて、前を向こうとする人の背中をふんわりと後押してくれるやさしい光を描きたい。それはシニャックの絵のように、光を裏で支えるやみをどこまでも鮮やかに、軽快に描くことだと思う。この連載で、そんな文章を書けたらいいなあ、とぼんやり思っている。

そういえばあの日。宇宙人になれなかったあの日。僕は穏やかな日常が着々と取り戻されていくことがちょっぴり残念だった。あの夜を過ぎてからは嘘みたいに何事もなくインフルエンザは治り、外出禁止が解けると再び平凡な地球人小学生としての学校生活が始まってしまった。学校では僕はインフルエンザで休んでいた大勢のうちの一人としてしか認識されない。流暢にしゃべっていたという宇宙語は一単語も思い出せない。僕に訪れたあの一夜の非日常はあっという間に広大な宇宙に溶けてなくなってしまった。つまんないなあ、つまんないなあ、と鉛筆を削っていた。とっくに尖りきった鉛筆を、いつまでも未練がましくジョリジョリ削っていた。

あの日、宇宙人になれなかった僕へ。それでも世界は良いところです。平凡で退屈なことばかりだけれど、しっかりと目を向ければ美しいものがたくさんあります。そういうものに、これからたくさん出会います。残念ながら宇宙人にはまだなれていないけれど、地球人でいるのも案外良いものです。地球人だからこそ広大な宇宙にどこまでも圧倒されることができて、今にも壊れそうな自分という生命の存在をより強烈に感じ取ることができます。だからどうかお願いです。プチトマトを冷蔵庫に放置しないでください。美容師さんの質問には真面目に答えてください。何があっても焼きししゃもを投げないでください。お願いします。大変困っています。

眺めの良い7階の研究室の、無駄に大きな西向きの窓。その窓が切り取る青空を、僕は相変わらず眺めている。いつもより大げさにニヤニヤと笑みを垂らしながら、馬鹿みたいに口を開けて眺めている。薄く水を張った25メートルプールみたいな静かな青にヒコーキ雲が一閃突き差さった2月の空を見上げて、僕はポカリスエットのことを思い出していた。宇宙人になれなかったあの日、無心で飲んだあのポカリスエットのことを思い出していた。

<脚注>

*1 引用元:「天地創造」『フリー百科事典 ウィキペディア日本語版』。2020年2月12日(水)9:00 UTC URL: https://ja.wikipedia.org/wiki/天地創造

*2 掲載画像引用元:Wikipedia 撮影者:Didier Descouens 撮影日:16 June 2018 ライセンス:Attribution-Share Alike 4.0 International

宇宙を泳ぐひと

【編集部追記23/05/17】

本連載『宇宙を泳ぐひと』掲載内容を含む久保さんのエッセイが『ワンルームから宇宙をのぞく』として書籍化されたことを記念し、東大工学部・中須賀真一教授とのトークショーを開催します!

参加は無料です。トークショー終了後には、久保さんによるサイン会も開催予定です。奮ってご参加ください!

お申し込みはこちら↓