【これまでのあらすじ】

「地方創生は、誰のものか。」

地方で青春時代を過ごし、地方が嫌いになってしまった筆者。

ところが東京に来て感じた、”地方好き”な人による地方創生に対する違和感。

そんな折に参加したICTを用いて地方の課題を解決するインターンシップ「TURE TECH」。

「40代、50代の検診率を上げる」という命題の下、東京で様々な仮説を立てるも・・・?

いよいよ現地に入り、追い込まれていく筆者たちがたどり着いた真実とは。

前編はこちら

1:塩尻戦線異常しかなし

「いや、全然言ってる意味わからないんだけど。」

「そっちこそ、議論の進め方大丈夫?細かいところにこだわりすぎ。イシュー*がブレてるから、先にそこをやるべきじゃん。」(*=本当に解くべき課題)

—長野に来て2日目の夜。議論は紛糾し、チームは崩壊まで秒読みに入っていました。

暗中模索のさなか睡眠不足が重なり、ギスギスした雰囲気が部屋を覆う。他のチームのメンターも様子を見に来る始末。

どうしてこうなってしまったのか?ひとまず、時計の針を数日分戻してみることにします。

筆者たち予防医療グループは「40、50代の健診率を上げる」というお題の下、東京でのリサーチと仮説形成を終え長野に新幹線で移動していました。優雅な旅・・・からはほど遠く、もくもくと追加資料の作成、ヒアリング項目洗い出し、アポイントのためのメール作成をしていました。酔いそうになりながらも、なんとか到着。

ここからの行動は、主に二つです。すなわち

①関係各所へのヒアリングと②課題の発見、解決策の立案。

そのうち前者には相当の時間(1日に最低3-4件)が割かれ、夜(というか夜中)に自主的に②を重点的に行うことになりました。

なぜ、ヒアリングがそこまで重視されるのでしょうか?

それは、この課題がそれだけ地域に深く根ざしているから。

今回の最終アウトプットは、現場で奮闘する市長さんはじめ市の職員さんに解決策を提示すること。それが本当に良い案であれば、市として予算をつけ実行して頂けるのです。

だからこそ、大学の授業でケーススタディを扱うように机の上のみで終わらせない。関係している人の生の声を拾って、そこに潜む真の課題を見つけねばならない。そういう意図を込めてのスケジュールでした。

今回インタビューさせて頂いたのは、塩尻の開業医の方、市の健康づくり課の皆さん、ICT課のみなさん、Barのママ、レストランのオーナーさん、スーパーにいらっしゃった方、ソフトバンクの社員さんなど総勢80名近い方々。

この場をお借りしてお礼申し上げます。本当にありがとうございました。

次章で、インタビューから浮かび上がったそれぞれの立場の「正義」を紹介します。

[広告]

2:対立する正義

証言①:健康づくり課の職員さんの場合

「私たちは、市民の皆さんの健康を守ることが使命なんです。」

そう語り始めて頂いた職員の話は、私たちにとって衝撃的な内容でした。

「40代50代の自営業の方は忙しいことは、百も承知。でもここで検診を受けておかないと、60代以降になって生活習慣病で体を悪くする方が本当に多いんです。それを見るのが苦しい。」

生活習慣病という、ある種ふわっとしたイメージを与える病気を、長年見続けてきた人の言葉は重い。

加えて、未受診者一人ひとりにハガキを出したり(何度かデザインは変更され見やすくなっている)、電話での声かけ、さらには訪問での声かけまで行っていると伺いました。

それに対する市民の反応は必ずしも芳しくなく、時には

「なんであんたらに指図されなきゃいけないんだ」

「どうせ数字をあげたいだけだろ」

「検診は混むから、まずそこを何とかしろ!」

と言われることも。

それでも市職員の方たちは、月1で勉強会を開いたり、年4-5回開催される有料の外部の勉強会にも熱心に参加し意識を高く保ち、知識を仕入れていらっしゃるそうです。

市民の健康を守るという思いが本当に強い方ばかりでした。

僕たちは東京で、「課の人たちの努力が足りないんじゃないの?さくっとイケてるフレームワークで提案すれば万事OK!」とすら考えていたのですが、それは大間違い。

僕らが東京で思いつく程度のことなんて、とっくの前に実施されていたのです。

それでも解決せずに困っているからこそ、今回のような場がある。その事実を改めて突きつけられました。

ですが、果たして、市民はただ面倒だから行かないという怠惰な存在なのでしょうか。

実際の声を紹介します。

証言②:とあるレストランのオーナーさんの場合

「いやまあ、僕は受けないかな。まだ元気だし。」

ある種予想通りの答えから始まったものの、そのリアルな生活は想像の斜め上。

「僕らレストランは、東京と違って、常連さんで成り立ってる。だから基本的に毎日空けるんだよ。信頼のために。」

「休み?そうだなぁ、子供の誕生日のときくらい。」

「嫁さんにお尻叩かれたらいくけどさ、まあ気になったら気になったところだけ病院いくよ。検診じゃない。」

「キャバクラにあったらいくかもね!」と冗談を交えながらほがらかな顔で話すオーナー。それでもその言葉には、「俺がこの店と家族を背負っている」という気迫が、節々に滲み出ていました。確かにこの気負いの方に電話一本で、待ち時間や往復の移動を含め半日ほどかかる検診を進めても、効果は薄いのかもしれません。

じゃあ、往診すればいいのかな?

診察する側のお医者さんに聞いてみました。

証言③:地域の独立開業医の場合

「正直、健診は大変です。」

え、あんなに項目が少ないのに?

お話を聞くと、医療側の事情も何やら複雑。

「僕らみたいな個人病院は、健診時のオペレーションが大変なのよ。」

なるほど、確かに大病院とは異なり大勢のスタッフもいるわけではなく、科も分かれていない。

普通の患者さんを診察しつつ、異なるオペレーションで健診を行うのは、相当大変だと思われます。それでも、悪くなってからくるよりは嬉しいという気持ちから続けていらっしゃるそう。

これらインタビューの結果をそれぞれが持ち帰って、夜のディスカッションが始まりました。

それぞれが痛感した正義を、救う答えとは果たして。

3:僕らは、生ぬるい

—分からない。

問題点は、どこかの立場を優遇すれば、どこかに負担が生じること。

例えば健診で各居住区に出張すれば健診率は上がり行政と市民は満足だけれども、お医者さんの負担がものすごい。不可。

逆に強制的にくる制度をつくると、確かに行政は嬉しいが、市民とお医者さんは大ダメージ。不可。

不可。不可。不可・・・・・・。

どの案も、てんでダメ。それぞれの正義の対立を解消するどころか、表面的な問題点から抜け出せない。

だからこそプロモーションの外部委託や、ハガキにQRコードを載せるといった小手先の案しか出てこない。加えてインタビューした対象に共感しすぎて、あたかも自分がその立場にいるかのような感情になってしまい、冷静になれない。「会議は踊る、されど進まず」とは利害の対立により遅々として進まなかったウィーン会議を揶揄した言葉ですが、僕たちは踊る余裕すらなく、消耗していきました。

ICT課を中心とした市の職員の方からフィードバックをもらうチャンスがあり、プレゼンしたものの撃沈。

「結局、お知らせを見ない人はどれだけデザインを凝っても見ない。」

「来ないひとの本当の原因は何か、を考えてほしいんだよね。」

「健康づくり課と同じ目線でしかない。何のために君たちを呼んだかわかってる?」

「健康づくり課が気づかなかったことを、教えてほしいんだよ。」

僕らは、生ぬるい。このままでは塩尻に来た意味がない、そう痛感しました。

[広告]

4:暗いトンネルを抜けて

意気消沈するチームメンバーと、それでも刻々と迫るタイムリミット。

これ以上机の上で考えるより、再び実際の当事者の声を聴こうと街頭で突撃インタビューすることに。対象となる40-50代の方は日常的に忙しいということで、配偶者やさらに上の方など、対象を広げて声をかけてみました。とりわけ、健診に行くか・行かないかの「決め手」となった要因を中心にインタビューすることに。スーパーにいきおばちゃんに話かけたり、移動中のタクシーの運転手さんに声をかけたりとかれこれ20人近くに追加取材を決行。

そしてやってきたメンバーで集まる最後の夜。翌日は市長プレゼン、という緊張の中、それぞれが持ち帰った話をまとめていると、ふとあることに気が付きました。

「あれ、奥さんや親から説得されると、健診に行く人が多いぞ・・・?」

「誰から勧められたか」という観点でいけそうだ・・・!と思ったのもつかの間。医者や市職員から勧められている場合、結局受診した人もしなかった人もいたのです。

ああ、また違ったか・・・。そういう空気に覆われ始めたとき、ふと、一人がつぶやいた。

「ようするにさ、声をかける側が【他人】だと思われているんじゃないの?」

この一言で、空気が変わった。

そうか。今まで「誰から言われたか」という客観的な事実を注視していたからばらつきが出たんだ。「声をかけられた人が、かけた人をどう思うか」という主観的な印象に論点をズラしてみると、驚くほどすっきりした。

これがイシューだ。真の問題点だ。

5:TheyからWeへ

最終プレゼンテーション当日。市長をはじめ、ソフトバンク社員さん、そして熱心に協力してくださった健康づくり課の職員さんもいらっしゃっている。

トップバッターとなったプレゼンテーション、そのタイトルは

『They から We』

もう一度ここで論点を整理してみます。

僕たちのお題は

「40、50代を中心とする国保加入者の方の、

健康診断受診率をこれまでの40%→60%へ上げる」こと。

つまり1年あたり+3500人という数字に。

かつ、提言内容にはIT の力を活用した官民協働スキームを組むことが必要とされています。

それに対して、まず前座として統計的処理の問題点を挙げました。

現状塩尻市では、塩尻市以外の病院で健診を受けていたり、また同等の別の検診を受けていても受診者としてカウントされていない。この数が推定で、最低でも600人。まずはここをICTのチカラでなんとかしましょう、というのが方策の1つ。

そしてメインディッシュの「受診をそもそもしていないし、する気もない層」へのアプローチ。

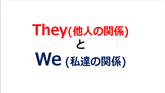

その課題の真髄が、下の図にまとめられています。

インタビューの結果、対象となる主に自営業の方は、「自分が店や家族を背負っているんだ」という強い自負と覚悟を持っていらっしゃいました。彼らは市の職員さんからの電話やはがきを、「どうせノルマのためにやっているんだろう」「部外者が一々俺の生活に口を出すな!」と考えているようです。一方、妻や親に「そろそろ健診にいったらどう」と言われたり、また仲間うちと集まる機会になる場合、またかかりつけ医から推薦された場合はほとんどのケースで受診していました。

ここからわかるのは、声をかけた相手が「Weの関係」(=広い意味での身内)と捉えていると、格段に受診率が上昇するということ。そして残念ながら、市職員はまだ「They」(=他人の関係)とみなされていること。よって、市職員を「They」から「We」へと認識の上で変わるようにする方策を打ち出せばよいわけです。

といっても、いきなり「We」と認識してはもらえない。じゃあどうするかといえば、こちらから近づけばいい。そこでポイントとしたのは、職員を「We」と認識する前に、健診自体を「We」に関するイベントに紐づけてはどうか、ということ。

例えば、レストランのオーナーさんいわく、子供の運動会には毎回顔を出すそう。なので運動会の最中に空き教室などで出張健診を行えば、子どもが出場していない時間帯にすませることができるし、何より高い確率で対象者にリーチできる。他には夏祭りなどと併設して行うパターンや、カフェに併設する案などいくつかを具体事案として想定していました。

このように健診自体を身近に感じてもらうことからスタートし、少しずつ職員の思いが伝わるような展望を描くことが重要だ、というストーリーを伝えました。

市の方の反応は予想以上に好評で、

健康づくり課の方は「私たちの思いが伝わっていないのは残念だし悔しい。でも、Weになるという目標ができたし、ここは気づかなかったところ。教えてくれてありがとう。」とおっしゃっていただきました。

また厳しい意見を頂戴すると予想していたICT課の方も、

「僕らはその仕事柄、ITありきで物事を考える。今回その前提をひっくり返されたけれども、一度思い込みを外すことは大事なんだとわかったよ。」と暖かいお言葉を頂き、メンバー一同、胸がつまりました。

こうして厳しくも密度の濃いインターンは幕を閉じました。

[広告]

6:地方創生は、誰のものか。

前編冒頭で、「地方創生は、誰のものか」という命題を掲げ始まったこの記事も最終章。

果たして、地方が好きな人だけに地方創生を任せっきりになっていていいのでしょうか。

このインターンを通じてリアルな「地方」に触れた僕は、違った意味で「地方創生」という言葉が嫌いです。

それは、この言葉自体が地方を「創生されるべき、不遇の地域」として自らを「都会」の対照と固定化するから。

「地方創生」という言葉が夢見るものは、”子どもや若者、そして夫婦といった世代がある程度存在し、生き生きとしたコミュニティがつくられているかつての賑わい”であるように感じられます。でも、そんなものは幻想でしかない。この先世界最高速度で高齢化が進むことも考えれば、”かつての賑わい”など国全体としても取り戻せるか危うい現状です。

劇作家の平田オリザさんもいうように、この国は撤退戦のさなかです。かつてあった(?)栄光、世界経済の中心部としての日本は、もう昔のもの。ある種の郷愁の念と、寂しさを抱えながら、転げ落ちないように坂をくだる衰退の美。

まして自らを創生されるべきもの、つまり現状は不遇の状態だと位置付けている場所に、誰が行きたいと思うのでしょうか。地方に若い世代が行かないのは、雇用がないからではない。「面白くない」からなのです。

では、このまま一極集中を進め、いくつかの大都市以外は消滅させる道が幸せなのでしょうか。

華やかな都会も、満員電車と群衆の孤独にまみれた蜃気楼にすぎない。

誰もかれもが「自分だけは助かりたい」「安定した暮らしをしたい」と組織にぶら下がり、沈んでいく光景にあふれているのも都会の一角なのです。

だからこそ、今このタイミングで「都市の在り方」が問われているのではないでしょうか。「地方」でも「都会」でもない、あたらしい場所とコミュニティのカタチが。

もう地方、都会という区別を捨て、行政頼みにするではなく、自ら都市をつくりあげていく気概が必要になっているように思います。

第三次産業を越え、単なるサービスは価格競争の渦に巻き込まれるようになりました。

意味をもつのは、「ストーリー」をもった商品・サービス。経験を消費する社会においてこそ、この命題が真に重要となるような気がしています。

「地方創生」は誰のものか。

それは、明日を望む全ての人のもの。そう考えるようになりました。

面倒なことは見ないようにして、自分だけは逃げ切ろうという方策はもはや手遅れ。

ババを押し付けるのではなく、きちんと正面から向き合えば、ジョーカーは切り札へと変わってくれるでしょう。

地方か都会か、そういう二元論を越えて、いかにストーリのある場とコミュニティをつくっていくか。

この命題を抱きしめて、あたためて。そして、ゆるやかに坂をくだりつつも「粋」な空間と時間を創造していきたいと思っています。