東京大学法文1号館の奥深く、最上階まで階段を上がると、そこにあるのは……

!!!!!東京大学ゲーム研究室!!!!!

ゲーム研究室?え、それってニンテンドースイッチとか、マリオとかの、あのゲームを研究してるってこと……?

はい、まさしくそうなんです!!その証拠にこちらの研究室には、

ニンテンドースイッチがあったり、

ファミコンミニのカセットがあったり、

ゲームの裏ワザ大全集があったりします。こんな研究室見たことないよ……

この研究室の主は、東大文学部美学芸術学研究室所属の吉田寛先生です。

実は吉田先生、この記事のライター、チロルの卒論の指導教官でもあります。

ゲームは私たちにとっても身近なもので、少なからず触れたことがある人も多いはずです。

でもそれを研究対象として扱うって、一体どうするんだろう……?

そんな疑問を解消するべく、今回は先生の研究室に伺い、実際にインタビューさせていただきました!

そもそもゲーム研究ではどんなことをしているのか?

ゲームを研究することで、私たちは何を学べるのか?

一緒に、ゲーム研究の世界に足を踏み入れてみましょう!

- お名前:吉田寛先生

- ご所属:美学芸術学研究室

- 好きなゲーム:ゼルダの伝説(初代、ファミリーコンピュータ ディスクシステム)

マリオのスクロールについて考える

まずは、ゲームを研究しようと思ったきっかけを教えてください。

はい。私は元々芸術哲学と芸術理論をやっていたんです。

芸術を哲学的に取り扱ったり、芸術に関する理論を考えたりする分野ですね。

はい。それで博士論文まではドイツ音楽を研究していたんですが、そのあとにゲームの研究を始めました。

研究対象を変えるきっかけは何だったんですか?

動機としては外的なものです。人から依頼されてやるということがこの仕事多いんですけども、ある美術大学の人と一緒に美術の同人誌を作るという企画がありました。そのときに、音楽のことでは書けなかったので、芸術理論で説明できそうなことはないかなと探していたんです。

そしたら、ゲームのスクロールというものが芸術理論で説明できそうだということに気づいたんですね。それが2007年、2008年くらいのことですが、それからゲーム研究を始めました。だから最初は視覚芸術としてビデオゲームを研究したのが始まりです。

ゲームが芸術理論の研究対象になるなんてことは、専門でない人からすると、なかなか想像できないことのように思います。

私は1973年生まれなんですけど、テレビゲームの発展を若い頃から見てきたんですね。だから、今の若い人とはだいぶん違うんだと思います。テレビゲームも含めて、コンピュータを使用するゲーム全般を指すものとして、今は「デジタルゲーム」という言葉があるんですけど、そのデジタルゲームは10年20年で飛躍的に進化した分野なので、メディアとしての変化を同時に見てきたんですね。

今の若い人は、VRが当たり前とかオンライン通信が当たり前の人たちが多いので、ゲームというとコンテンツ、つまり設定とかストーリーとかキャラクターとかに関心がいくと思うんです。でも私の場合は、ゲームボーイみたいに小型化するとか、どういう機械で遊ぶのかということの変化を見てきているので、むしろメディアに関心があったんですよね。

今メディアとしてのゲームに関心があると言われたんですけど、それって具体的にどういうことですか?

例えば、さっきスクロールのことを言ったじゃないですか、スクロールはまさに一つのいい例です。スクリーンって閉じた画面なんだけども、それを動かすことで、画面の外側に空間を作ることができますよね。そういうのって実は新しい技術なんですよ。画面の外側に空間があるように見せかけるというのは。

吉田先生の講義を一度履修したことがあるんですけど、そこではマリオのスクロールの話をされていましたね。

だからそういう場合には、キャラクターは止まっているけど背景を動かすことで運動感覚を作るとか。例えばテレビとかの場合、画面の外側というのは気にしないことが多いんだけども、スクロールは画面の外側に世界の広がりを作ることを可能にしますよね。そういうことをゲームの歴史を振り返りながら、ちょっと古い技術なんだけど、今の我々の感覚を作っている技術として研究しているという感じですね。

[広告]

ゲームの3要素とは

研究対象としてのデジタルゲームの特徴は、何が挙げられますか?

デジタルゲームには3つの要素があると思います。1つ目は、フィクションの世界。2つ目は、先ほど述べたスクロールや画面設計などメディアとしての側面。3つ目は、プレイヤーとのインタラクション。

この3つが揃っているのがゲームの特徴で、例えばフィクションだけだったら映画でもあるわけだし、場合によっては1つ目と2つ目はゲーム以外でもあるかもしれない。だけど、プレイヤーが操作するということがくっついているというのが、ゲームの面白いところだと思いますね。

ゲームは僕たちがよく親しんでいるものだけど、身近な文化の一つとして分析するというよりは、新しくできた芸術メディアとして特筆すべきところがあるという考えのもと、研究をやられているということですね。

そうですね。芸術かどうかはまだ言い切れないと思うんですが、だけど大きく言うとそういうことです。

ゲームの研究の面白いところは、ゲームをやらないと研究できないので、研究者自身がプレイヤー、つまり遊ぶ人と研究する人が同じなわけです。それにゲームを作る人というのも、すぐそばに仲間がいるので、作る方の業界にも研究者の存在が近い。

芸術学のように昔の偉い芸術家とかが作品を作ったわけではないので、今の文化を扱っているという感じはしますね。

ゲームをプレイすること自体は好きなんですか?

ゲームは好きですね。でもゲーム下手なんですよ(笑)。

下手なんだ(笑)。先生が大学生の頃も、ゲームをやられてたんですか?

いやそれが離れてたんですよ。ゲームが難しくなって、飽きてしまったんです。でも、ゲーム研究をするようになってから「しょうがないなあ」とか言いながら、ゲームをしています(笑)。

(笑)。

文化全体がゲーム化している

芸術作品に近いものとしてゲームを眺めたときに、そこで特に注目すべき特徴は、やはり先ほど挙げていただいた3つ目の要素、プレイヤーとのインタラクションになるんでしょうか?

そうですね。プレイヤーが行為をする、参加するというのは、例えば今のYouTubeの文化にもつながっているわけだけど、見ているだけじゃなくて参加するんですよね。参加によって、受容だけじゃなくまた新たに何かを作っていくという回路ができる。

参加というのはゲームの本質的特徴で、芸術学の扱ってきた対象を考えてみても、ゲーム以前にはなかったことだと思います。身体を使うアクションというものが、さっき言ったようにフィクションの世界と結びついているわけですよ。だから見て反応して、ゲームの世界に自分で参加するわけですよね。現実と画面の中とで分かれている一方で、それが地続きになっているっていうようなところが、ゲームの特徴じゃないですかね。

僕も卒論で「参加する芸術」について取り扱ったんですけど、近年は他の芸術メディアにおいても、ただ鑑賞者が見ているというだけじゃなくて、参加していくというような視点で捉えるのがどんどん進んでいると思うんです。ゲーム研究が、まさにその道を切り開いていった分野とも言えますか?

言えると思います。だから今、デジタルゲームの境界が広くなっているという問題がありますよね。

コンピューターを使って遊ぶ、コンピューター遊びとしてデジタルゲームを考えると、研究対象はいわゆるキャラクターがいるゲーム会社が出す作品に限られないんですよね。Twitterとかbot、あとはアルゴリズムで変な文章を生成したりするものも、一種のコンピューター遊びなわけですよ。

確かに、なんでもデジタルゲームとして捉えられちゃいますね。

コンピューターでの遊びというのはだいぶん幅が広くなっているので、文化全体がゲーム化しているというようなことを言っている人もいますね。ゲームはコアな部分ではそれを先導してきたんだけれども、今はそれが周辺に広がって拡散して、いわゆるコアなゲームじゃなくてもコンピュータで遊ぶことが一般的になっているというか、裾野が広がっているという気がします。

そもそも、ゲームを美術や芸術の流れとして捉える考え方というのは、一般的には初めて聞く人も多いと思います。

そうですね、それについては2つ答えなければいけないと思っていて。

1つ目は、ゲームは芸術のひとつであるというそういうような前提それ自体が、すごく最近のものだと思うんですよね。いわゆるシネマティックなゲーム、アニメーションと区別がつかないようなゲームが出てきて、ゲームが芸術の一部であるという話が出てきているんだけれども、それ以前のインベーダーゲームとかスーパーマリオとかは、遊び、玩具ですよね。だからそういう意味では、ゲームは芸術であるという発想自体が、ここ10年20年くらいに初めて出てきたものだと思います。

そのうえで、さっきの話に戻ると、それって要は芸術とはどういう機能を持ったものなのかということに答えなければいけないと思うんですけど。

すみません、とんでもなく大きな話をしちゃって。

いえいえ。芸術の特徴として、一つは自分自身の発見があると思います。これは誰が作ったのか、どういう意図で作ったのかということを考え、そしてそれに自分で気がつく。この前は気づかなかったけど今回は気づいたというような、そういう自分の成長、発見の過程を通して、自分の理解を反省するということです。

今その定義にゲームは入っているということですか?

入っていると思います。全てのゲームというわけじゃないですけど、ジェンダーの問題や政治の問題、あるいはいじめの問題とかを解決しようという意図を持った、あるいはそういうことに気づかせようという意図を持ったゲームがいくつもあるんですよね。

え、そんなゲームが……!

ゲームの難しいところは、ゲームっぽいインターフェースを作るとそれはゲームっぽく見えるんだけど、実は楽しませたいんじゃなくてメッセージを伝えるのが目的だというものもあるんですよね。だから、ゲームとは何かということを突き詰めていくと、一見ゲームに見えるけど実はゲームではないというものが出てくるかもしれません。

グラフィックの話に戻ると、昔の白黒のドット絵と比べると、今はとても綺麗なグラフィックですよね。人間の感性からするとやはり自然物に近い方が良いということで、必然的にドット絵とかは淘汰されてしまうんですか?

実は今、「ゲームは8bitだ」と主張する原理主義者みたいな人によって、8bitカルチャーというものがリバイバルしているんです。そこにはノスタルジーもありますけど、メディアを歴史的に眺めて比較するというのは、それこそさっき言った「芸術として見る」ということの一つじゃないですか。例えば今のマリオに《スーパーマリオオデッセイ》という作品があるんですけど、その中に2Dのシーンが出てくるんです。

え、でも《スーパーマリオオデッセイ》は3Dゲームですよね。

はい。こんな感じで、一部2Dのシーンがあるんです。こんなふうにメディアの中にメディアが入ることは、「リメディエーション」と呼ばれます。例えば、カラー映画の中に白黒映画が挿入されているというようなことです。

これはまた、劇場の中で見るというのが独特の演出ですよね。古い伝統的なものを見て拍手しているみたいなのとセットになっているんですよね。こういう描写からも、ゲームが芸術的になってきているというようなことは言えると思います。

示唆的ですね。

2Dの操作は今の子供には難しいみたいで、子供とやってると、この部分だけ「お父さん替わって」って言われたりします。

(笑)。

[広告]

目先のものを見ることと、それを広く捉えることについて

芸術理論の分野においてゲーム研究が革新的だということは分かったんですが、ゲーム研究に携わっていない学生は、ゲーム研究を通してどういった学びを得ることができると思いますか?

実はデジタルゲームの研究が始まる前から、遊びとゲームの研究ってあるんですよ。人類学や、歴史学の中で。ゲームというものが人生にとってどうして大事かだとか、学びや生存にとってどうして大事かといった研究もあるんですよね。

こういうことを学生にも話してるんですが、これはおそらく色々な学問分野の人にとって重要なことだと思います。デジタルゲームをやらない人でも、遊びはやるわけだから。

メディアとしてのデジタルゲームの研究に止まらず、より広い視野でデジタルゲームを捉え直しているんですね。

私は東大に来て今年で3年目なんだけど、少し自分の役割が変わってきているというようなことを感じていて。前の大学の時は、大学院生だけの小さな学際的な組織だったんですね。でも今は学部生がたくさんいる文学部という中に入って、ゲームの研究をやる人としては違和感がある場所で、ゲームを全く知らないような学生、興味がないような学生に対しても、その研究の意味を伝えないといけないんですよね。

学部生を対象にすると、そうなりますよね。

だから、東大に来てから意識的に、より広い視野でデジタルゲームというものを捉え直すようにしています。一方で、デジタルゲームのメディア研究ももちろんやるわけですよね。

目先のものを捉えると同時に、それをあえて広く捉えるという、どっちも必要だと思うんですよね。すごく引いて見て、遊びや玩具の歴史というところまで突き放してみて、じゃあここ50年くらいは、デジタルゲームはどういうふうに位置付けられるのか、何かを変えたのか、それとも何も変えてないのか、そういうことを考えて見たいなと思っていますし、それは多くの学生にとって、ゲームをやらない人にとっても意味のある話になるかなと思いますね。

現実を変えるためには現実から切り離された余剰が必要

先生は未来のゲームがどういうふうになるのか、想像されたりしますか?

今、ゲームが広くなってしまっていて、ウェブサイトやSNSなどを含めたインターネット文化と一体になって、生活全体がゲーム化しているんですよ。

それは逆にいうと、ゲームの場所がなくなっているとも言えるんですよね。やはり現実に薄く浸透するのがゲームではなくて、そこはさっきの芸術との比較が有効だと思うんだけれども、あるとき、短時間に没入して、価値観を転倒させるような経験が、私にとってゲームの経験なんです。仕事とか勉強よりもそっちが大事で、「徹夜でやっちゃったよー」みたいな経験で、何か強いものを得る、現実と虚構を反転させるというようなことですよね。

僕も《ゼルダの伝説ブレスオブザワイルド》を一気にやっていたときは、ハイラル王国が現実に思えてきました。

実際の友達と繋がれるゲームがよくありますけど、僕はゲームの中でくらい、社会との関わりを絶たせてくれ、一人にさせてくれという立場。だから、社会とどうゲームを繋げるかというのは、これからの一つの論点になると思いますね。

現実を変えるためには現実から切り離された余剰が必要だと考えています。今、私の考えるゲームと社会の関係はこういうことです。

[広告]

ゲームから「想像力」と「自由」について考える

次は、ゲームの話から少し別の話に移りたいと思います。先ほど、ドイツ音楽からデジタルゲームに研究対象を移されたと言われましたけど、僕からするとその2つはとても離れているように感じられます。研究対象を変えた動機について、もう少し詳しくお聞きしたいです。

私は元々、ジョン・ケージというアメリカの作曲家で卒業論文を書いたんですよね。ジョン・ケージというのはちょっと面白いことをする現代音楽の作曲家で、楽譜にあるゴミとかを演奏しちゃうとか、視覚と聴覚、空間と時間を変換するようなことをしていた人なんですね。なので、目と耳がどうリンクしているのかというような関心が、卒業論文の頃からありました。

実は、音楽は耳だけで聞くものだという価値観は一つのイデオロギーなんですよ。

え、そうなんですか?

実際にはそんなことはないのに、音楽の独自の立場を主張するために、そんなふうに考えられがちなんです。19世紀のドイツでも、耳だけで音楽を聞くという派と、目と耳が融合した芸術としてのオペラを推進する派が美学的に論争していたんですが、私はそういう議論が当時の社会の中で、ドイツの文化的アイデンティティだとか、「音楽の国ドイツ」という自意識みたいなものとの関係で、どう発展していったのかという思想の変遷を研究していたんですね。

私の場合は、ある作品や作曲家に興味があるというよりは、音楽を捉える思想、特に耳の役割とは何か、目の役割とはなにか、あるいはそれを合わせたときに何が起こるかというような感覚論・感性論に関心があったので、今のゲーム研究にもそのまま自分の知識を使えているというか、バックグラウンドにはなっていると思います。

大きな問題意識は今のデジタルゲームの研究にも引き継がれているんですね。

ただ、この先どうなるかというのは私もよく分からなくて、ゲーム研究をしばらくやるんだけれども、やはり感覚の問題に戻ってくるのかなあと。

ちなみに私のライフワーク的なテーマは「想像力」と「自由」なんですよ。

想像力と自由ですか。すごく抽象的で大きなテーマですね。

私は、社会を変えるのは想像力しかないと思っているんですが、想像力というものが社会をどう変えるのか、あるいは変えないのかということを追究したくて。そして自由。我々には自由があるのかどうか。

ゲームというのはルールに縛られているけれども、ゲームを経験しながら我々は自由を感じることができるわけですよね。つまりルールを覚えたからこそ好きなようにできるという、そういった二重性があるじゃないですか。言葉もそういうものだと言っている人がいるんだけれども、規則と自由の弁証法というかね、そこもゲームと一緒に考えたいと思っています。だから想像力と自由を考えるために、今はゲーム研究をしているという感じです。

抽象的な問題を捉えるために、ゲームと音楽と、対象を変えて移っているということですか?

全くおっしゃる通りだと思います。想像力も自由も、哲学的な問題ですよね。でも私の場合は哲学的に捉えるというよりは、具体的なものとか感覚とかとのつながりで考えたくて、それが美学芸術学の位置付けでもあるかなと思います。

ただ想像力と自由の問題も、ゲーム研究をやりながら、その二つが重要だということが定まってきた感じで、その前は自分で言葉にできてなかった気がします。他の方たちもそうかもしれませんけど、なんか大きなライフワークがあって、そのステップを埋めていくというよりは、やりながらその都度やりたいことが明確になってきて、しかもたまに変わる、みたいなことがあるんじゃないですかね。

美と芸術と感性を研究する学問、美学芸術学

今、「美学芸術学」と言われましたけど、先生が所属されている美学芸術学研究室についてお聞きしたくて。

僕も学部生としてこの研究室に所属していますけど、そもそも美学芸術学というものを大学に入るまでは知らなかったし、友達に説明するときもなんて言ったらいいかよく分からなくて。

ははは(笑)。そうですよね。ちなみに私も進学振り分けがあるまで、美学芸術学を知りませんでしたよ。

文学部は基本的に「哲史文」というふうに言いますよね。哲学、史学、そして狭い意味での文学の研究。その中で言うと美学芸術学は「哲」に入ってます。大きく括ると哲学的な分野で、美の哲学、芸術哲学、それと感性の研究、美と芸術と感性の3つが美学芸術学の対象領域だと言われていますね。

美と芸術と感性を研究する学問が美学芸術学だと言ってもいいんですか?

言ってもいいと思います。枠組みとしては「哲史文」の哲学パートに入っている。でも芸術研究とか感性の研究は、哲学を飛び出るような部分もありますよね。例えば芸術だったら、歴史研究や地域研究に繋がるし、感性の研究だったら、心理とか脳とか、感覚の研究ともリンクしてきます。今、美学芸術学研究室には教員が3人いますけど、他の2人の教員に比べると、私は哲学を飛び出ている教員かもしれませんね。

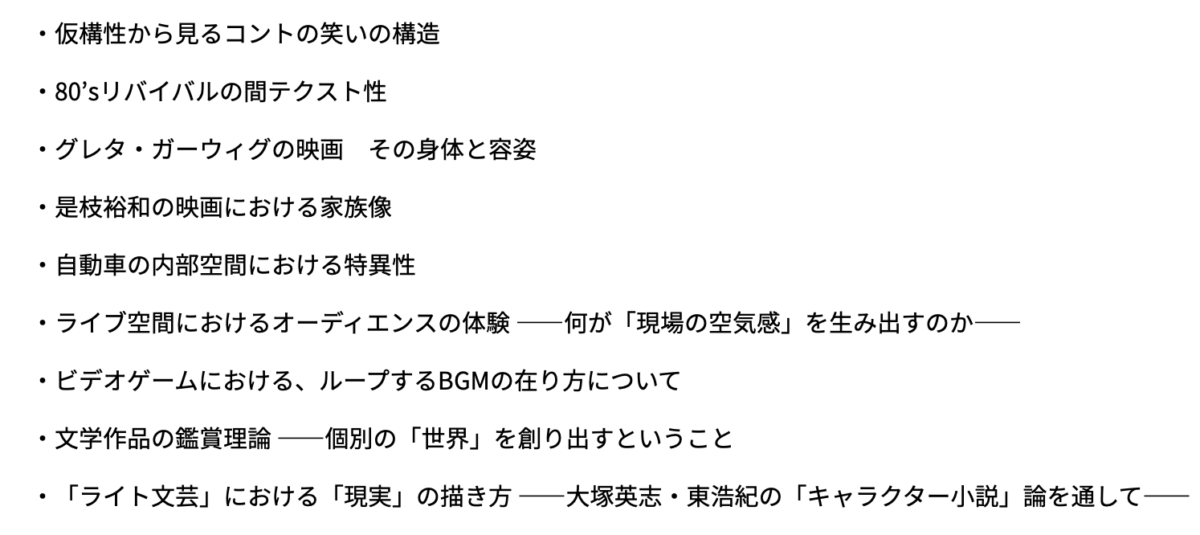

過去の卒論を眺めていると、どんなことでも研究対象にできちゃう分野だなと感じます。

そうですね。卒論を「自動車の内部空間」で書いた人もいますよ。

え、それでも書けるんですか?

(東京大学美学芸術学研究室HP 卒論・修論テーマより)

だから、人間工学とか感性工学とも結びついていますね。ただ、やはり労働問題とか移民問題とかで卒論を書く人はいないですよね。学部で卒業する人たちも、美学とは何かを知ったうえでそれにあったテーマを選んでるんじゃないんですかね。

文化を扱う社会学で「文化社会学」っていう領域があって、ここで扱っているテーマは美学芸術学にかなり近いものだと思います。文化社会学系の先行研究を読みなさいということも多いし、そうすると社会学と区別がつかなくなってくるというのはあると思います。それはそれでいいと思いますけど。

僕は専門課程で2年間学んできて、美学芸術学は身近でアクチュアルな問題にも接続しやすい学問分野だと感じてるんですけど、それについて先生はどう思いますか?

私は芸術というよりかは感性にフォーカスした研究をしているから、日常的に素材は転がってますよね。ある意味、なんでも研究対象としてのポテンシャルはあるわけです。だからそれに敏感になるということはあります。どんな時でも研究の素材は転がっているので、世界が研究の素材の塊に見えてくるみたいな。そういうふうに世界を見る見方というのは、美学芸術学研究室で養われると思うんですよね。

これは2年で卒論書いて就職していく人たちもそうだけど、普通の人は問題と感じないようなことに問題を見出して、自分でその調べ方を考案するということが自然にできてくるんじゃないかと思うんですよね。つまり、こういう分野のことを研究しているのでこういう分野のものを探しなさい、という研究テーマの探し方とはだいぶん違うじゃないですか。

身近なところから問題を探しているというのは、僕の実感としてもまさにその通りだと思います。

だから、哲学にも似たようなことが言えるかもしれませんね。ただ美学芸術学が対象とするのは、あまり現実離れしたことではなくて、もっと文化現象や感覚に密着したことですよね。自分の日常を新しい視点で見直して、問題を発見して、人とそれを話すみたいな、そういうある意味で当たり前なこと、当たり前で知的なことができる人たちが育っているという印象があります。

最後に、美学芸術学に関心を持った学生に、ぜひ研究室をアピールしていただけたら嬉しいです!

そうですね、繰り返しになりそうだけど(笑)。

美学芸術学がやっていることはつまり、自分が何を感じているかということへの反省ですよね。これはある意味一番根本的な自己批判なので、美学を学ぶことによって、自分の可能性と限界が見えるというか、自分とは何かということが分かっていないと人に迷惑をかけちゃったりするから、自分とは何かを知るときのいい切り口として美学があると思うんです。

他の哲学的な学問にも同じようなことは言えるかもしれないけど、「神とは何か」とか「平和とは何か」とかということを考えるよりは、「美とは何か」を考える方が、自分と向き合うことになると思います。

でも、「自分と向き合いたい人は来てください」だとちょっと気持ち悪いんだよなー。そういうことじゃないんだよなー。

そういうことじゃない(笑)。

「現代の文化的事象を東大で最も広く扱える研究室です」って感じかなあ。それで、いろいろな事例を我々教員に紹介してください、と。こんな感じでどうでしょうか?

バッチリです!(笑)。ありがとうございます!

[広告]

終わりに

いかがだったでしょうか?きっと皆さんも、ゲームを研究していくことの可能性を感じたんじゃないでしょうか?

もし興味を持った方がいれば、ぜひ進学選択で「美学芸術学科」を選んでください!

吉田先生に直接教えていただけるだけでなく、もれなく僕の後輩になれるというオプションもついてきます。なんてことは抜きにしても、とても楽しい研究分野です。

吉田先生、そして最後まで記事をお読みくださった皆さん、本当にありがとうございました!