突然ですが、大学生の皆さん、授業が全部オンライン化して辛くないですか?

辛いですよね!私も辛い!

学生のストレスが増えたというのは、データにも顕れています。

DIPS (diversity and inclusion promotion @komaba)の独自のアンケート調査を行ったところ、ほとんどの学生がコロナ禍(4月以前と以降を比較した)におけるストレスを感じていて、またその中でも特に新入生がストレスを感じていたことが判明しました。

みなさんもぜひ、この1年がどうだったか振り返ってみてください。

ここでは一度、人との交流がコロナ禍の前と後でどう変化したかに限定して考えてみましょう。

なんでかって?理由はあとで分かりますよ。とりあえずやってみましょう。

大丈夫、1分くらいで済みます(たぶん)。

家族との交流は?話す機会は増えた・減った?

友人との交流は?

先輩、後輩との交流は?

ふわっと答えを作ってみてください。

いかがだったでしょうか?

交流が増えたという方、おそらくほとんどいないですよね。

筆者も、目的のないカジュアルな交流がほぼなくなってしまいました。

(ただ、ひとり暮らしなので、母親と電話する頻度が増え、親のありがたみを再認識することになりました。)

交流が減少してしまうということは、当然ですが、ストレスの原因になります。

東京大学ピアサポートルームのアンケート調査で、このストレスの大きな原因は『外出自粛』と『対人交流の制限』だという結果が出ています。

この「人との交流」ですが、これは「ソーシャルサポート」の一種です。

…「ソーシャルサポート」? なにそれ??

少し違う「ソーシャルディスタンス」は流行語大賞2020にノミネートするほどの有名ワードだけど…

けど、それに比べると知らないぞ、という方が多いと思います。

しかし、この「ソーシャルサポート」こそが、「ソーシャルディスタンス」社会による私たちのストレスを解消する鍵なのです!

そしてこの後半では、ソーシャルサポートを増やす機会を皆様にお教えしちゃいます!

そもそも「ソーシャルサポート」って何?

こう問いかけられたら皆様お答えできますか?

「ソーシャルサポート」という言葉って意外と知られておらず、認知度が低いんですよね…(カタカナ語だから?;多分違いますね笑)

「ソーシャルサポート」とは、社会的関係の中でやりとりされている支援のこと!

…と言ってもイメージがわきづらいでしょう。

では、

「人と交流するうちに自然に得ている手助け」

と言ったら少しイメージしやすいでしょうか?

ソーシャルサポートは定義の幅が広く、友達と話している時間やテレビからの情報、音楽・ペットの癒しや移動手段…などなど様々なものを含みます。

少し学術的な観点から話をすると、ソーシャルサポートの効果は大きく4つに分けることができます。

それは、①情報的 ②情緒的 ③評価的 ④道具的の4つです。

おお、いきなり難しくなったぞ!と感じるかもしれませんが、ご安心を。

以下に身近で具体的な例をそえてご説明させていただきます。

是非最後までお付き合いください。

その前に1つ。

次の簡単なクエスチョンを念頭に読み進めていただきたい!

あなたはこの1年、

大学のソーシャルサポートで得られるものを、

十分に得られましたか?

それとも、もっとあった方がいい?

もしくは、もらえるものはあるだけもらうぜマインド?

①情報的サポートとは?

情報的サポートとは、当人が自分で問題の解決にあたることができるよう、必要な情報や知識を提供するサポートのこと!

今年度の1年生の方は、多くのことについて、自分の中で参照できる前例がなかったのではないでしょうか。

大学での試験やALESA/ALESS、サークル探しなど。

これはどのように対処しましたか?

1人?誰かと一緒?

さらに、それらに慣れてもなんだかんだで、進学振り分け、就職活動、院試、卒業研究…と、毎年新規イベントがあるんですよね。

昨年度までの筆者は先輩や友人と会った時にちらっと、「経済が全然ワカラナイ…」と漏らすと

「あ、シケプリ持ってるよ いる?」「まじすかぁ!!!」

という風に

棚からぼたもちが舞い降りてくることもありました。

こういったものが、情報的サポートの一種です。

そして今年度の筆者はというと…

就職活動の年だったのですが、それについてはほぼ1人で手探り状態でした(泣)。ぼたもち食べたかった…。

②情緒的サポートとは?

情緒的サポートとは、励ましたり、愚痴を聴いたり、相談役になったりなど、情緒面でのサポートのこと。

学内・学校外のことで不安や悩みがある時に、気持ちを吐き出せる人は思い浮かびますか?

昨年度までの筆者は、試験期間は勉強や試験の進捗について友人と報告しあって労いあっていたものです。

「ALESA終わった」「キタ━━━━━━━!!」などなど。

しかし今年度は孤独でした。

ちょうど後期課程に進学した段階だったのもあり、同じ学科に仲間がおらず..。試験期間は授業すらなかったので辛かったですね。

こういった話し相手や共有できる相手は情緒的サポートに含まれます。

学科同期、たまたま同じ教室に居合わせた人、友達、家族、恋人、、、、、

③評価的サポートとは?

評価的サポートは、行動に対して世間的に良いor悪いなどの評価を伝えるサポートのこと。

自分の判断や考えについて、誰かと話すことはあったでしょうか?

たとえば、オンライン授業の受け方。

ここで唐突に激白するのですが、筆者はこっそりパジャマで受けていることもありました。

しかも対面であればやっていた化粧も…しなかったことが多々。

はたしてこれはセーフorアウトどちらでしょうか!!

…エキサイトしてしまい失礼しました。

さてこのような身近な話だけでなく、大学生が直面しがちな深遠なクエスチョンをお持ちの人もいるのではないでしょうか。

たとえば「君たちはどう生きるか」だとか、「自分のプライドってなんだ」とかの悩み…。

それについて意見がほしいことはなかったでしょうか。

ちなみにここに挙げているのは筆者が悩んでいるからです(笑)。

自分の生き方や考えに対しての意見や客観的な視点、そして成績などの目に見える指標も評価的サポートの一種です。

④道具的サポートとは?

道具的サポートとは、直接的支援とも呼ばれるもので、形のあるものやサービスを提供するサポートのこと。

「あー荷物が重くて階段が登れない。。。」そんな時はどうしますか?

「何か新しいことをやりたい!」そんな時受けるサービスなどはありますか?

エレベーター・エスカレーター、就活支援やビジネスパートナー…

これらは目に見える形のサポートであり、道具的サポートの一種に含まれます。

と、こんな具合がソーシャルサポートとは何か、というところです。

イメージは湧きましたか?

ちなみに、じつは他にもあります。興味があれば調べてみてください。

一通りみたところで、最初のクエスチョンに立ち返ってみましょう。

家族との交流は?話す機会は増えた・減った?

友人との交流は?

先輩、後輩との交流は?

あなたはこれらの効果をちゃんと大学で得られたでしょうか?

[広告]

来年度からはどのようなキャンパスライフを送りたいですか?

もっとソーシャルサポートがあればいいな、人と交流したいな…と思ったあなた。

そんなフラストレーションを持つ方々のために筆者はこの記事を書こうと思い立ったのでした。

これ以降は大学内でのソーシャルサポートを補う選択肢のいくつかを紹介したいと思います。

来年のよりよいキャンパスライフの一助になれば嬉しいです。

選択肢の1つ目は、「そしゃチャット」。

これは東大生が集まり、ざっくばらんに話せるオンラインの場です。

(ぶっちゃけ手前みそです。筆者2名をふくむ学生で作りました。)

具体的には何なの?

みなさんはLINEを使っていますよね。

このコミュニティはLINE上のサービスであるオープンチャットを使用したものなのです。

「LINEオープンチャットって何それ、聞いたことない。」

ですよね。

これは、LINEのグループとツイッターが合体したようなもので、アカウント公開なし・友達交換なし・匿名で交流ができることがメリットです。

そもそも私たちが友達と話したいと思ったときには、いくつかの選択肢があります。

①直接会う②zoomする③電話する

現状では、①は厳しい…という方が多いでしょう。

しかし②③。これも、案外ハードル高い場合ありません?

相手の時間をとるので、何となくはばかられるとか…。

そう、誰かと話したいと思っても、そのタイミングやトピックは人によってバラバラなんですよね。だから、時間調整、場の雰囲気や話題を読むことに気を遣ったり。

気楽に話したいだけなのに、そこまでするのは割に合わない気がしませんか?

また、オンライン関係なく、自分の思想や信条や属性を開示することにためらいを感じたこともあるかもしれません。

そこで、この「そしゃチャット」誕生です。

匿名&LINE式なので、時間や空気読みの圧力からはフリーです。

レスポンスや発言はしたくなった時だけで良いのです。

参加・退出・再参加も自由です。自分に合わなければ退出しても大丈夫です。

ちなみに、怪しい勧誘やカルトなどが心配な方もいるでしょう。

大学に入学したてほやほやの時、大教室に集められて

「カルトに気をつけよう」動画を見せられますよね

(2年生以上の人も覚えていますか?)。

しかし、安心してください。

「そしゃチャット」の運営は駒場の先生である細野正人先生に監督していただいています。

そしゃチャットは、そのような気楽さをもってもらいつつ、誰かからの反応、つまり会話が生まれる場です。今のところ20人ちょっとの東大生がいて、まったり交流しています。

もう少し見てみたい時は、こちらからどうぞ!

そして選択肢の2つ目。

上記ではソーシャルサポートの一つとして、「そしゃチャット」を紹介しました!

これは我々DIPSの活動の1つです。

DIPSは「Diversity and Inclusion promotion @komaba」という団体で、上記で説明してきたソーシャルサポートを推進するためにコミュニケーションの場や居場所を作ったりしている団体です!

東京大学にはDIPS以外にもソーシャルサポートを行っている団体が様々あり、また、ソーシャルサポートを様々な場面で実践している個人も多くいます。

皆様はご存知でしょうか?

たくさんの意義ある活動が存在するにもかかわらず、意外と知られているものは少ないようにも感じます。

そこで設けられたのが、東京大学のソーシャルサポートのリアルが聞ける場所!

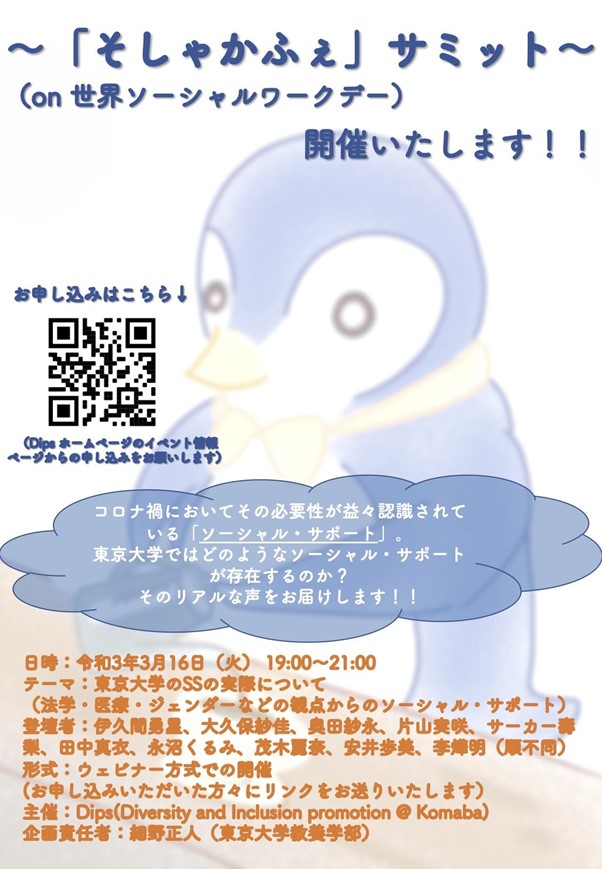

「そしゃカフェ」サミット

3月16日の世界ソーシャルワークデーに、DIPSが「『そしゃカフェ』サミット」を開催します!

このイベントでは、東京大学の現役学生・卒業生が、自身の経験ベースで、行ってきたソーシャルサポートやこれから必要だと思うソーシャルサポート

について話します。

その中では、実践するにあたっての想いや課題を紹介し、他では聞くことのできないリアルな声をお届けします。

医療的観点からのソーシャルサポートや法学的な観点からのソーシャルサポート、そして政治や教育の観点からも!

経験ベースの話だからこそ、想いの詰まった話が盛りだくさんです。

自分がやってるこの活動ってソーシャルサポートにはいるのかな?

自分の活動は誰かにプラスになっているのかな?

活動の幅を広げたいな…ソーシャルアクションを起こしたいな…

他の先輩方はどんな想いでどんな活動を大学生活で行っていたのかな…

そんな疑問を持っている方は必見です!

そしゃかふぇサミットでは参加者の皆さんとのディスカッションの時間も設けています。

ソーシャルサポートや交流などに関心がある方にとって、有意義な情報発信の場となることでしょう。

また、参加者の社会生活やキャンパスライフに役立ち、かつこのサミット自体がソーシャルサポートとなることでしょう。

詳しい情報・お申し込みはこちらから↓

https://www.ut-dips.com/%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%88%E6%83%85%E5%A0%B1

ここまで考えて来て、いかがでしたか?この記事が少しでも皆様のキャンパスライフを豊かにする手助け・ヒントとなれば幸いです。

最後までお付き合い頂きありがとうございました。