映画とエモーション

はじめまして、近藤多聞と申します。しがない映画好きです。映画への愛を語ってくれ、と頼まれたのでここでは映画の「エモさ」と邦画の未来についてつらつらと書いていこうかと思います。

僕は「東京大学見聞伝ゼミナール」という学生団体で、「映画企画」を立ち上げ活動してきました。濱口竜介監督、想田和弘監督、是枝裕和監督(あと、ここだけの話ですが今月は海外で最も有名といって過言ではないあの監督にもインタビュー行かせていただきました……!)など多くの監督へのインタビューや、渋谷のミニシアター二館(知る人ぞ知る、「アップリンク」と「シアター・イメージフォーラム」。後者は僕のバイト先でもあります、是非遊びにいらしてください)の支配人の対談などを敢行してきました。彼ら、映画に携わる人々は、ひとり残らず映画に恋をしていました。

ある種の映画の中には、確実に「ビッガー・ザン・ライフ」な瞬間が存在します。人生について深い示唆を与え、人生を変えてくれるような瞬間。その瞬間を掴みとるために多くの人々が映画という曲者に挑み、あるいは「シネフィル」(映画狂い)になっていくのではないでしょうか。ではその瞬間、言わば「エモい瞬間」の正体とは一体何なのでしょうか?

百聞は一見に如かず、ということで実際に二本の映画から一部分を抜粋してみました。1本目はこちら。アメリカの映画監督、ジョン・カサヴェテスの『こわれゆく女』からの抜粋です(特に4;50から)

この作品は、神経症気味の妻に手を焼きながらも、深い愛情で家庭を支えるブルーカラーの夫(ピーター・フォーク)と、彼を深く愛しながらも、彼の居ない夜に酷く酔って浮気をしてしまったことから精神を失調させていく妻(ジーナ・ローランズ)の魂の交流を描いた映画です。人生とはハッピーエンド、バッドエンドという括りで捉えられるものではなく、辛い部分と幸せな部分が混じりあって出来ているものである、という真理を余すこと無く描き切ったド名作です。抜粋は、入院させられた妻が退院するも、家でまた精神を乱してしまう場面です。

いかがでしょうか。抜粋でありながら、ジーナ・ローランズの凄まじい演技が印象深く残ったのではないでしょうか。次にもう一本、レオス・カラックスの『ポンヌフの恋人』から。

この作品は、フランスのポンヌフ橋を舞台に、ホームレスの青年(ドニ・ラヴァン)と失明の危機にある女画学生(ジュリエット・ビノシュ)が恋に落ちる映画です。抜粋は、二人がポンヌフ橋で踊り狂う場面です。

さて、この二本から分かることは、「こんなんどう考えたってエモいやろ」の正体は、「エモーションを捉えるカメラの存在が正の方向に働いていること」です。カメラの存在が完璧に抹消され、キャラクターの人生を垣間見て、キャラクターの人生を並走していく瞬間。「エモ映画」にはそんな瞬間が多々あります。

僕の最も尊敬する監督・濱口竜介監督の言をお借りするなら

二人で、一つのことを話していると言うか。そういう時間っていうのはとても濃密な時間でもあるわけです。「今日めっちゃ話しちゃいましたね、気付いたらスタバで朝でしたね」みたいな。普通に皆さんの身にもきっとあるんじゃないかなと思うんですけど、それまでの日常的な自分が解けて、「あ、自分はこういうことを考えてるんだ」っていうのが、他人に触発されて出てくる時間というのは生活の中で好きな時間です。人生の中でも、最も素晴らしい瞬間の一つという気がする。そういうことを感じる時に思っていたのは、「今ここにカメラがあったらそれだけで映画」ということです。でもカメラをある程度使って理解するのは、カメラが回っていたらそういうすばらしいできごとは、基本的に起こらないということです。カメラの前で一体それをどう起こすかかということが、ずっと課題であるという気がします。(http://kenbunden.net/general/archives/4530より)

濱口監督の仰るように、カメラが素晴らしい出来事を阻害せず、人生のとある瞬間を引き出すこと。それが映画の最大の魅力であると思います。

しかし、映画は、本質的に、嘘っぱちである「演技」をそのまま克明にカメラが記録してしまうものです。だから、映画は基本的には演技の嘘を露呈させてしまうものであり、多くの映画の「しょっぱさ」はここに起因します。

この嘘をいかに克服するか。それが、映画監督が乗り越えなければいけない(あまりに大きな)壁です。その達成のためには色々な道のりがあると思いますが、まさしくカサヴェテスが「インディペンデント映画(≒自主制作映画)の父」と呼ばれているように、傾向としてその嘘を乗り越え「エモさ」を持つ映画はインディペンデント映画から生まれることが多いのではないのでしょうか。

ある種のハリウッド映画やフランス映画の中には、大きなバジェット(資本)を抱えながらも、カメラの嘘を乗り越えている作品も多くあります。しかし、日本においては残念ながら、大きなバジェットを投下するとそのような作品があまり生まれなくなってしまいます。

邦画のミライはアカルイか?

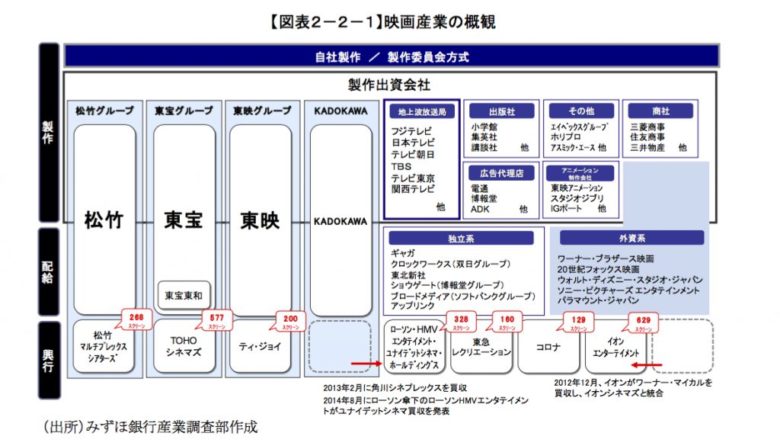

現在の邦画の配給システムは「製作委員会方式」が主流となっています。このシステムは、映画会社・テレビ局・出版社・音楽レーベルなど映画に関係する多くの企業がお金を出し合って一つの映画を作る製作方式です。

この方式は、ビジネスという面で映画を考えた時には非常に優れた方式です。映画は、売上のレンジが大きく、また何が当たるか予想しづらい、ある種博打のような産業です。

例えば、マイケル・チミノ監督の『天国の門』は、制作費80億円に対し興行収入6億円という悲惨な成績を叩き出し(映画自体は素晴らしいのですが、219分という長尺やアメリカ人の神経を逆撫でするテーマが受け入れられませんでした)、制作会社のユナイテッド・アーティスツは倒産に追い込まれてしまいました。製作委員会方式では、何社かがリスクを分散することによって失敗した時にも大ダメージを受けず済むのです。

しかし、一見素晴らしいかのように見えるこの方式からは「エモい」映画はなかなか生まれにくいのが実情です。製作委員会方式によって作られる映画は、プロセスとして、製作委員会方式のアクターがそれぞれ脚本に手を入れてしまうので、結局元々の脚本の一番魅力的なところがカットされたり、また本来の演出の意図からは遠ざかってしまうことが多いからです。

【製作委員会方式の基本的な仕組み】

ただ、悲観することはないのかもしれません。近年は、製作委員会方式の枠組みの中で作家性を失わずに活動されている監督が増えてきています。その代表例は是枝裕和監督の『そして父になる』です。

典型的な製作委員会方式で作られ、興行収入32.3億円の大ヒットを記録したこの作品は、映画界の頂点、カンヌ国際映画祭にも出品され、見事審査員賞を受賞しました。『そして父になる』は一つのメルクマールですが、他にも『紙の月』『告白』のように、監督が作家性を失わず、かつ興行面でもヒットを飛ばしている映画もあります。

また、SNSが発達した現代では、インディペンデント映画もコアな映画ファン層をきっちりと捕えています。その代表例が昨年のキネマ旬報トップスリーの傑作『恋人たち』『野火』『ハッピーアワー』でしょう。いずれの作品も口コミが話題に話題を呼び、公開館がどんどん増えていきました。最近になってようやく、メジャーな作品もインディペンデント作品もそれぞれに「勝負」できる土壌が整い始めてきたのではないでしょうか。

この先、産業として映画がもっと盛り上がれば、「失敗する余地」が映画会社に出来て、大きなバジェットが投入されながらさらに作家性が担保されたような映画、即ち5,60年代の邦画にのような快作が生まれ、再び日本が映画大国としてその名を轟かす日が訪れるかもしれません。

ということで、結論としては、みなさん映画をもっともっと観ましょう!!なるべくなら映画館で!

最後に、個人的に「ビッガー・ザン・ライフ」な瞬間がある映画を10本挙げてみました。良かったらぜひ。

- 『こわれゆく女』 監督:ジョン・カサヴェテス

- 『ハッピーアワー』 監督:濱口竜介(3/26より横浜シネマ・ジャックアンドベティにて公開)

- 『アンダーグラウンド』 監督:エミール・クストリッツァ

- 『ポンヌフの恋人』 監督:レオス・カラックス

- 『めし』 監督:成瀬巳喜男

- 『東京物語』 監督:小津安二郎

- 『バック・トゥ・ザ・フューチャー』 監督:ロバート・ゼメギス

- 『ピクニック』 監督:ジャン・ルノワール

- 『ラルジャン』 監督:ロベール・ブレッソン

- 『ザ・ミッション/非情の掟』 監督:ジョニー・トー