「化学の素晴らしさとは、それを理解した上で、これまでこの世に存在しなかった新たな物質を生み出せることだろう。」

今回ノーベル化学賞を受賞した1人、Benard L. Feringa教授の言葉です。(参考文献[1]より、筆者�による日本語訳)

2016年のノーベル化学賞は「分子マシン」

2016年のノーベル化学賞は「分子マシンの設計と合成」という研究分野に対してJean-Pierre Sauvage教授、J. Fraser Stoddart教授、Benard L. Feringa教授の3名に贈られました。研究内容を一言で言うと、分子で機械を作る基礎を築いたということです。この研究は人類の想像力・創造力の極みとも呼べるような内容で、今まさに発展途上の分野です。詳しいことはよくわからなくても、なんとなくおもしろそうな内容だと思いませんか?

それでは、何がどうすごくて今回ノーベル賞を受賞したのか、東大で(研究内容が)今年のノーベル賞に最も近かった学生が、その研究内容について科学的・具体的に解説していきたいと思います。どのくらい内容が近かったかというと、

- 研究室に配属されてから約5年間ずっと人工分子マシンに関連する研究を行っており

- 記事執筆中の2016年11月現在はSauvage教授のいるストラスブール大学に3ヶ月間の短期留学中で

- そのSauvage教授とは以前、マンツーマンで研究についてディスカッションもさせていただき

- 留学先の研究テーマはFeringa教授の研究内容である分子モーターの応用について

という、まさに受賞内容ど真ん中な研究に携わっている学生なのです。

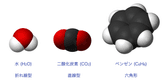

さて、身の回りにある物質は、すべて原子や分子からできています。分子は原子が組み合わさってできており、水分子は折れ線型、二酸化炭素は直線型、ベンゼンは正六角形、というように、分子ごとに決まった形をしています。

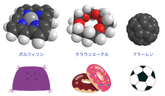

別の言い方をすると、分子は我々がその形状を設計できる最小単位であるとも言えます。現在では様々な形の分子を設計・合成する手法が確立されており、平面四角形型のポルフィリンや、ドーナツ型のクラウンエーテル、サッカーボール型のフラーレンなど、興味深い機能と構造を併せ持った分子が多数報告されています。

現実世界の機械は、様々な形の部品が組み合わさってできています。分子の世界でも様々な形を設計できるのであれば、現実世界と同じように分子を組み合わせて極小の機械のようなものを設計し、これまでにない新たな機能を生み出すことができるのではないでしょうか。そうした考えから生み出されたのが「分子マシン」です。その構築の試みは、まず、部品同士の相対的な位置や運動をコントロールできるような単純な機構「機械要素」を開発するところから始まります。

[広告]

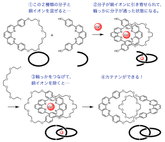

Jean-Pierre Sauvage教授とカテナン

20世紀半ば、科学者たちはリングが2つつながったような分子の鎖を作ることができるのではないかと考えつきました。この化合物はカテナンと命名され、化学結合はないけどつながっている分子という今までにないモチーフで、役に立ちそうというよりはむしろ、純粋な好奇心から、合成が試みられました。その合成方法は確率論に頼るもので、リング状の分子の存在下、ひも状の分子を輪っかにする反応を行うことで、たまたまひも状の分子がリングを貫通している時に反応が進んだものを見つけるというものでした。

分子がランダムに混ざっている中、ひもが輪っかを通っている確率が低いのは誰もが予想できる通りで、実際、分析に必要な量のカテナンのサンプルを得るためにはふろおけいっぱいの原料が必要だったそうです(収率は0.0001%程度)。このように合成が困難だったこともあり、カテナンの研究はあまり発展しませんでした。そこに、大きなブレークスルーをもたらしたのが、フランス人化学者のJean-Pierre Sauvage教授の研究グループでした。

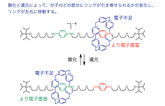

彼らのグループは別の研究で、銅を使った金属錯体を扱っていました。金属錯体というのは、金属イオンの周りに配位子と呼ばれる分子が集まってできた化合物のことです。分子を設計していた時にふと、この金属錯体をモチーフとすれば、分子が集まる力を利用して効率的にカテナンを合成できるのではないかと彼は思いつきました。そこで実際に試してみたところ、これまでの方法と比べて桁違いに良い収率で、カテナンを合成することに成功したのです。この発見以降、この分野は急速な発展を遂げることになります。

カテナンは科学的に興味深いだけではなく、分子マシンの構築に直結しているということに、Sauvage教授はすぐに気がつきます。というのも、分子マシンを作るためには、幾つかの要素が相対的に運動する必要があり、カテナンはそのモチーフとしてぴったりだったからです。そして1994年、Sauvage教授のグループは、カテナンを機能化し、刺激に応じて運動する、分子マシンの先駆けとなる分子の構築を発表しました。

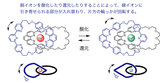

Fraser Stoddart教授とロタキサン

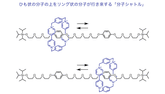

2人目の受賞者であるStoddart教授は、ロタキサンという分子を用いた分子マシンの開発で有名です。ロタキサンというのは、ひも状の分子がリング状の分子を貫通して外れなくなっているような構造を持つ分子で、カテナンと同じく化学結合はないけどつながっている分子の仲間です。分子をうまく設計してやると、そろばんの珠のように、リング状の分子がひも状の分子の上を行ったり来たりします。このリングが動く構造は分子シャトルと呼ばれ、この分子シャトルを世界で初めて報告したのが、Stoddart教授のグループなのです。1991年のことでした。

ロタキサンもカテナンと同様に、初めの頃は確率論的な方法を用いて合成されていましたが、Stoddart教授のグループはプラスとマイナスが引き合う力を利用することで、効率よくロタキサンを合成することに成功しました。つまり、電子が不足している短い分子を、電子豊富な部分を持つ分子と混ぜることにより、電子不足(プラス)と電子豊富(マイナス)が引き合って、電子不足な分子が電子豊富な部分に巻き付きます。その状態で、電子豊富な分子の両端をつなげる反応を行うと、ロタキサンが効率よく得られるというわけです。

電子の過不足を調整することができれば、リングがどの部分に引き寄せられるかをコントロールすることができます。ひも上に、リングが引き寄せられる部分を2箇所用意しておき、その部分の相対的な電荷を変化させることで、リングの位置を制御することにも成功しています。この分子は刺激に応じてリングを動かすことができるので、れっきとした分子マシンと呼ぶことができます。Sauvage教授の動かせるカテナン分子と同じく、1994年に報告されました。

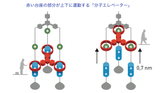

これ以降もStoddart教授のグループは研究を発展させ、2004年には分子エレベーターと呼ばれる、台座が上下運動するような分子を構築しています。この台座が物を持ち上げる力も見積もられており、一分子あたり200ピコニュートン程度であると言われています。(強いのか弱いのかよくわかりませんよね。一分子あたりの力なので、とても強い力が出せていると言えます。)

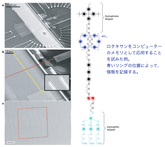

このように物を動かす方面への応用だけではなく、リングの位置を制御できるという特徴から、ロタキサンは分子コンピューター等への応用等も期待されています。それこそそろばんの珠のように、1つのリングの位置で0か1かを表現することで、現在のコンピューターとは比べようもないくらい高密度に情報を集積できることが、共同研究によって明らかになっています。今はまだ基礎研究の段階で、データの読み書きに非常に時間がかかるなど課題も多いですが、分子マシンに関する研究はこのように将来への応用面でも様々な期待が持てる分野と言えます。

[広告]

Benard L. Feringa教授と分子モーター

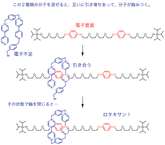

一方向に回転するモーターは機械の動力源として欠かせないパーツです。しかし、分子の世界で単方向に回転するモーターを作るのは非常に難しい課題であると言えます。なぜなら、分子は熱によって常にランダムに振動しており、その運動に打ち勝って方向性を持った運動を誘起しなければならないからです。これを1999年に世界で初めて成し遂げたのが、Feringa教授のグループです。それから現在までいくつかの研究グループによって、単方向回転分子モーターの構築が報告されていますが、まだまだ単方向回転の達成例自体が少なく、応用性や回転速度はFeringa教授のグループが開発、改良を重ねてきたものがずば抜けています。

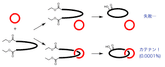

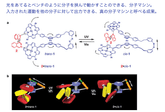

炭素炭素二重結合はその結合軸周りに回転できない性質がありますが、分子をうまく設計することで、光によって分子を活性化して、180度回転を起こさせることができるようになります。この性質と、キラリティーという右と左が区別される性質を組み合わせることで、単方向回転モーターが生み出されました。下の図は、改良された第2世代の分子モーターですが、基本的な動作原理は初めのものも同じです。

回転運動の誘起には光と熱のエネルギーを利用します。分子に光をあてると、二重結合部位が180度回転して異性化します。このとき、右回りと左回りの経路が考えられますが、片側は立体障害があって回転できないようになっています。異性化した分子は「ひずんだ」状態で、あまり安定ではありません。この分子に熱を与えると、一番安定な構造に変化するのですが、この機構がまるでラチェットの歯のように、回転方向を一方向へ定めています。この過程を繰り返すことにより、分子は一方向へ回転していきます。彼らのグループはこの機構をより洗練させ、現在では1秒間に一千万回転以上も回転するモーターも構築されています。

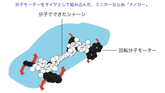

このモーター分子は実際に動力源としての応用も研究されており、例えば、分子で車のような構造を作り、そのタイヤ部分にこのモーター分子を組み込むことで、エネルギーを与えて基盤の表面上を車が動くことを確認しています。

他にも液晶という物質にこの分子モーターを導入し、分子と比較すると大きさ1万倍の物体を動かしたり、ゲルにこの分子モーターを導入してゲルを収縮させたり、様々な基礎研究が活発に行われています。

東大と分子マシン

と、ここまでノーベル賞の研究内容について見てきましたが、東大でも分子マシンに関連した研究はいくつか行われています。

例えば工学系研究科応用化学専攻の藤田研究室[5]は、Sauvage教授のグループと同様に、金属錯体を用いた超分子化学の分野で、素晴らしい成果を多数報告しています。今年の日本科学未来館のブログでも、ノーベル化学賞の予想にノミネートされていましたね[6]。研究のキーワードは「自己組織化」。つまり、分子を混ぜるだけで、勝手に構造が組み上がってしまう手法の世界的権威です。この手法は、分子マシンの発展に必要不可欠な技術であるのは、ロタキサンやカテナンを見れば明らかです。実際、藤田教授のグループも、カテナンを用いた不思議な構造をこれまでにいくつも報告しています。

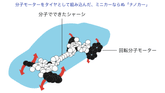

同じく工学系研究科応用化学専攻の野地研究室[7]では、少し違ったアプローチから、分子マシンについての研究を行っています。用いているのはバイオテクノロジー。実は生物の中にもタンパク質でできた回転モーターが存在するのです。Feringa教授のモーターと比べるとはるかに大きいですが、これもれっきとした分子モーターです。このモーターが動く様子を分析し、その動作原理の解明にチャレンジしています。

工学系研究科化学生命工学専攻の相田研究室[8]も、分子マシンを合成して、過去に報告しています。アクアマテリアルなどの、新素材の研究で有名な印象がありますが、金原先生(現在は東工大で教授)と「分子ペンチ」を開発しています。この分子は、光をあてることによってペンチのように開いたり閉じたり動かすことができ、先端に挟んだ分子を捻ることができます。個人的には、これまで報告されている合成分子マシンの中で、一番すごい成果だと思っています。

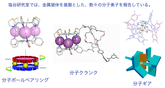

そして、理学系研究科の化学専攻。磯部研究室[10]では、様々な興味深い有機化合物を合成していますが、カーボンナノチューブとフラーレンからできた、分子ベアリングも報告しています。この分子では、筒状分子の中に球状分子がピッタリと収まり、中の分子が高速でスムーズに回転していることがわかっています。ベアリングは現実世界の機械でも重要な部品なので、分子マシンの部品として今後この研究が応用されていくことが期待できます。

そして最後に紹介するのが、筆者が所属する理学系研究科化学専攻の塩谷研究室[12]。金属錯体を研究の主軸として、人工DNAや多孔性結晶、超分子カプセルなど様々な研究テーマを扱っていますが、分子マシンに関連した研究も行っています。中でも平岡先生(現在は東大の総合文化研究科広域科学専攻の教授)の分子ボールベアリングは、とても複雑な機構で相対的な回転運動を行う分子素子です。この分子を用いて分子でクランク機構を作ったり、最近では、歯車を噛み合わせたような分子を報告したり、と分子マシンの部品として将来使えそうな面白そうな分子をいくつも生み出しています。

[広告]

基礎研究の重要性

ノーベル物理学賞を受賞したRichard P. Feynmanはかつて「機械はどこまで小さくできるか。」と問いかけました。そしておそらくその答えは、今回の受賞内容の分子マシンだといえるでしょう。

今回ノーベル賞を受賞したSauvage教授、Stoddart教授、Feringa教授のグループを筆頭に、様々な研究グループによって、分子の運動を思い通りに制御する方法論が確立されてきました。19世紀初めにファラデーが電気の力で導線を動かしてみせたのと同じようなことが、分子の世界でも起こりつつあるのです。19世紀の科学者は、それが何かの役に立つとはあまり考えず、科学的な興味から研究を行っていました。しかしその研究がのちに電動機、つまりモーターの開発につながり、今では掃除機や扇風機、車やエレベーターなど身の回りのありとあらゆるところにモーターが組み込まれています。分子マシンもこれと同じく、並進や回転といった基本となる運動を誘起できるようになってきた今が黎明期なのです。

筆者自身の研究も、そんな分子マシンの部品となりうる新しい分子の構築で、今まさに論文にまとめているところです。なのでここではまだ発表できないのですが、“世界一かっこいい分子”だと自負しています。デザインを一目見て、あんな分子を作りたい!地球上に、いや、宇宙にも、この世のどこにもこれまで存在しなかった、新たな分子をこの手で生み出したい!そういう思いで、これまで研究を続けてきました。同じ思いの化学者も少なからずいるのではないでしょうか。とくに、人工分子マシンの分野は、見た目もかっこいいし(いや、分子なので目では見えませんが)、ロマンあふれる研究だと思います。役に立つかどうかはわからないけど、画家や音楽家、スポーツ選手だって、人類の役に立ちたいと思って活動しているわけではないと思います。実用性に基づいた応用研究ももちろん大事ですが、人々の生活に彩りや豊かさを与えるための化学(科学)も、人類の文化的な生活の発展のためには必要なのではないでしょうか。

そんな基礎研究にスポットライトを当てた、今回のノーベル賞。知的好奇心によって発案された未来のテクノロジーが、今後どのように発展・応用されていくのか。その将来性を見込んでの今回のノーベル賞受賞は、一見すると役に立ちそうにない基礎研究の重要性を再認識させるとともに、化学(科学)ってこんなに面白いんだよ!と人々の興味を刺激するような研究内容でした。その研究の素晴らしさや面白さ、そしてその研究の意義を、この記事を読んで少しでも感じていただけたのなら、とても嬉しく思います。

[1] ノーベル賞広報資料(https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/2016/)

[2] Org. Lett. 2009, 11, 5602–5605.

[3] Nature 2007, 445, 414–417.

[4] http://mimetic.ece.ucsb.edu/index.html

[5] 藤田研究室ホームページ(http://fujitalab.sakura.ne.jp)

[6] 日本科学未来館 科学コミュニケーターブログ(http://blog.miraikan.jst.go.jp/topics/201609062016.html)

[7] 野地研究室ホームページ(http://www.nojilab.t.u-tokyo.ac.jp)

[8] 相田研究室ホームページ(http://macro.chem.t.u-tokyo.ac.jp/AIDA_LABORATORY_JP/TOP_JP.html)

[9] Nature 2006, 440, 512–515.

[10] 磯部研究室ホームページ(http://www.chem.s.u-tokyo.ac.jp/users/physorg/Main/Top.html)

[11] ERATO磯部縮退π集積プロジェクトホームページ(http://www.jst.go.jp/erato/isobe/)

[12] 塩谷研究室ホームページ(http://www.chem.s.u-tokyo.ac.jp/users/bioinorg/index.html)