やった!情報のテストも終わって、待ちに待った夏休みになったぞ!!

とはいえ、僕、バイトもしてないし、サークルも入りそびれちゃって、予定が皆無なのよね・・・。

こんな夏休みって一体・・・。

やった!情報のテストも終わって、待ちに待った夏休みになったぞ!!

とはいえ、僕、バイトもしてないし、サークルも入りそびれちゃって、予定が皆無なのよね・・・。

こんな夏休みって一体・・・。

「合唱」はいかがですか!!?

んんっ、いきなりなんだコイツ!!

突然すいません。私、東大の合唱サークル「コール・ユリゼン」の代表を務めているものです。

めちゃくちゃ怪しいな・・・。やり方が渋谷のキャッチと一緒じゃないか。

いきなり話しかけてしまったことは謝ります。

でも、あなたには合唱がぴったりではないかと思いまして・・・。

合唱・・・?

合唱には、豊富な知識がいきる。

いや、僕、合唱は遠慮しておきます!中学校の合唱コンクールで歌ったときもつまらなかったし!

確かに、合唱コンクールには「歌わされている感じがしたなぁ」「クラスがうまくまとまらなかった…」といったネガティブな思い出を持っているかもしれません。

しかし、そういった方々はまだ全然合唱の奥深さを理解できていません!

合唱の奥深さ・・・?

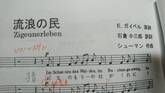

はい、歌詞の解釈、なぜここにこんな音楽記号があるのか、までしっかり考えるのが合唱です。

合唱コンクールではなかなかそこまで考えるのは難しい、というところに合唱の真の面白さが隠れているのです。

そして、また合唱には、頭で考えたことをどのように表現するかも問われます。声質への気配りはもちろんのこと、顔の表情など、五感で観客に伝わるものは全て重要です。この点は演劇などとも相通ずるものがあるでしょう。

でもなあ、そう言われても・・・。ほら、僕なんか合唱コンクールもまともにやってこなかった初心者だし!!

いえいえ!お客さんへの表現は多様なバックグラウンドがあったほうが、多種多様に幅を広げられると考えているので、「合唱初心者」の方でも問題ないですよ!

実際に、私も合唱初心者でしたし、コール・ユリゼンに所属するメンバーも、半分以上の人は大学から合唱を始めています。コール・ユリゼンに限らず、他の多くの大学の合唱団が「初心者歓迎」を謳っているのも、実際に初心者の方が多いからなんですよ!

しかし、突然に表現をしてくれと言われても困るものですよね?だから、コール・ユリゼンでは主に2人の指揮者の団員がメインで表現のヒントを出しています。時には他の上級生の団員が出すこともありますよ。

なるほど。しっかりサポートはしてくださるんですね。

はい、もちろんです。

教えるときも、個々の学生の個性がいきてきます。

例えば、文学部志望の2年生が指揮を降る時は、詩の解釈を合唱する前に軽く話してくれたり、また、自分の得意な語学の知識を活かして、イタリア語の日本語訳がどのように対応しているのかを考えてくれたり、ある先輩団員はイントネーションについての知識を活かして、この歌詞の発音はこうした方が自然ではないかと教えてくれたり、と表現の手がかりをくれます。

ほお!ドイツ語選択の僕も、『歓喜の歌』とかでお役に立てますかね!

学校で学んだ知識をいかせる場面はたくさんありますよ!

練習でこんなこともありました。

ラテン語の歌詞で「Hosanna」という歌詞がありました。

ラテン語の曲も歌うの!?と驚かれるかもしれませんが、合唱の中でも歌われることが多い西洋の教会のミサ曲はラテン語なんです。

一見するとこれだけでは何をいっているのかさっぱりわかりませんね。直訳すると、「救い給え」です。まあこれだけ言われても、あまりインパクトに残らないですよね。

しかしそこで、ヘブライ語を学んでいた指揮者の団員が、

「Hosanna(日本語では「ホサナ」と表記されることが多い)はヘブライ語由来の言葉で、直訳では「救い給え」となります。

しかしそれが、それが転じてだんだんと「万歳」という意味で使われるようになってきたようです。

最近では、ヨルダン川で溺れていた旅行者と思われる人物が「ホサナ、ホサナ」と助けを求めて叫んでいたのに、周りにいた人達は、その旅行者はヨルダン川で洗礼をして「万歳」と叫んでいるのだと思い込み、結局その旅行者は助けられることなく溺死してしまったという事故があったそうです。

実際、宗教的興奮からヨルダン川を流れる人はそれなりにいた、という背景もあるがゆえの事故ですね。」

と言って、団員に知識を教えてくれたのです。

おかげで、「Hosanna」の持つ意味を感じることができました

へえー、面白いですね!確かに、そんな話を聞いたら忘れにくいし、より感情を入れやすいですね!

[広告]

合唱にしかない楽しみは、音の重なり。

確かに、合唱にも魅力があることは分かりました。

ただ、僕、どうせ歌うなら知ってる曲がいいんですよね。同じ教会で歌ってるにしても、賛美歌より米津玄師の方がいい。

確かに、皆さんの身近にある「音楽」といえば、J-POPですよね。

様々なミュージシャンやグループの歌う曲はとても身近でカラオケなどで歌っても楽しいものです。知っているから楽しく歌えるというのもあると思います。

一方、合唱では、音の重なりを楽しむんです。

音の重なりですか。

はい。

複数のパートが一緒に歌うことで、自分だけでは作れない音の綺麗な響きを楽しむことができます。

ハモったときは、美しさを感じるとともに、仲間と一緒に合わせることができたという達成感も得られます。そこが楽しいんです!

私はテナーを担当していますが、より低音のパートのベースとしっかり音が噛み合ったとき、「おおっ!綺麗。」って感じになります。

あなたも簡単に始められる!

他の音楽系サークルにはない合唱だけの魅力を、もっと教えて欲しいです!

まずは、参加のハードルが低いことがメリットです。

バンドやクラシックなど、音楽系では楽器が必要なところもありますが、合唱は特に楽器を購入する必要はないので、初期投資はなしで済みます。

また、ミュージカル系は楽器なしで始められますが、特定の人が目立たざるを得ないという難しさがあります。

主役級の人物が、踊ったり、歌ったりしている印象がありますね。だけど、そんな歌って踊れる恵まれた才能に溢れた人は少ないはず。私も人前で自分こそが主役でその舞台に責任を持つ覚悟はなかなかできません。

でも、合唱なら、普通の歌声で良いのです。それらの普通の歌声が組み合わさることで綺麗になるのですからね。もっとハードルを低く始めることができます。

僕はバイトもしていないからお金がないし、目立つのも苦手だから、合唱に向いているかもなあ。

合唱は少し「地味」と思われがちだし、ご想像通り、合唱やってる人に目立つような人は少ないかもしれませんね笑。

合唱と同じように「アカペラ」もあると思うんですけど、その二つは同じですか?

確かに合唱とアカペラの重なる範囲は他の音楽系サークルと比べて多いので、比較がやや難しいなぁと思います。私自身も「アカペラ系サークル」は合唱の親戚だと思ってますね。理由として、合唱としてアカペラの中の一部である無伴奏合唱曲に取り組むことは可能なためです。

アカペラも合唱同様に参加のハードルは低そうですね。

ただ、違いを挙げるとすれば、「アカペラの方が少人数で取り組むことが多いこと」と「自分たちのアレンジが効いて自由度が増すこと」というのがあります。

「少人数になればなるほど」「アレンジを利かすほど」自分が歌う際の重要性や音楽的な知識が必要になってくるので、その意味では合唱よりも難易度の幅が広いかなという印象です。

[広告]

魅せる、合唱。

東大って、合唱サークルはいくつくらいあるんですか?

実は東大には合唱サークルが10個以上あるんです。

逆にありすぎて、それぞれの違いがなかなかわかりませんよね。

その中で、コール・ユリゼンの特徴を言わせてもらうと、「見た目でも楽しめる」という点を意識しているということがあります。

定期演奏会では必ず1つのステージ、小さな演奏会(五月祭や駒場祭での発表)では1曲については、見た目でも楽しめる演奏になるようにしています。

見た目って、合唱ってただ立って歌うだけじゃないんですか。

洋楽やミュージカルの合唱曲に簡単な「振り付け」をつけるんです。

ときには普通の合唱曲にも振り付けをつけたことがありましたね。

ミュージカルのように主人公が中心目立つというよりは、全員でステージ全体を盛り上げていきます。(写真は昨年度の定期演奏会のもの)

歌うのが苦手でも大丈夫。

でも、根本的な問題なんですけど、僕めっちゃ歌下手なんです!!

お話を伺って合唱に興味は持てましたけど、やっぱり無理そうです・・・。

安心してください、1人で歌う時とは違いますよ。

合唱は1人で歌うものではないから、同じパートの人が歌っているのを聴きながらも歌うことができます。

そのため、大きく音を外すことはあまりないです!

1人が音を外すというよりも、むしろパート全体でこのときに音が少しだけズレやすくなるみたいなことの方があったりしますね。でも、そういう箇所はそのパートにとって、難しいところなので、練習したり、難しいところだから気をつけようと意識することで徐々に改善されていきます。

また、合わせ練習の前にはパートごとに練習して音を確認する時間を設けている合唱団も多いです。

[広告]

実際に合唱団の中ではどんな人が活躍しているの?

中心となって活躍されている方は、やっぱり音楽が得意な人なんですか?

おっしゃる通り、合唱団では、音楽的な才能のある方が中心になって活躍していることが多いですね。

実際に、先輩や同期団員には音楽を理論的に学んで、各パートの音を取るときに「移動ド」の考え方を一部取り入れて見たり、ボイストレーニングの理論を練習に活かしたりと、東大生らしく、感覚だけに頼らないという意味での知識を収集して、実際に実践している人もいますね。

ただ、合唱団員として、音楽の専門的な知識や能力を活かす人もいる一方で、私のような集団をまとめる力を活かす人もいますよ!あまり目立たないかもしれませんけどね・・・笑。

僕も活躍できますかね・・・?

いろんな活躍の仕方がありますよ。

個人の個性を活かした活躍の仕方もあります。英国人留学生のある団員は、英語のネイティブスピーカーなので、彼からは生の英語の発音を教えてもらって、それを歌詞の発音に活かしたり、などなどしています。個人の特性や能力が今はないと感じていても、活動の中で発掘していきましょう!

最後に

合唱に対する印象が変わりました!とりあえず一度練習を見に行ってみます!

それは嬉しいです。

私が代表を務める合唱団の連絡先をお伝えしておきますね。

興味を持たれたら、ぜひご連絡ください。

インカレのサークルですが、サークルの半分程度が東大生で、男性・女性ともに在籍しています。

隠れた才能を発揮して一緒に「楽しく」歌いましょう!!

<連絡先>

Gmail:chorurizen@gmail.com

TwitterのDM:https://twitter.com/Chor_Urizen

<その他メディア>

You tube:https://www.youtube.com/channel/UCqFBlbO2BQkFlk1AJy4dUVw