こんにちは。玉木宏が結婚しましたね。ショック。

ここで問題です。玉木宏がめちゃくちゃかっこいい超名作ドラマと言えば?

……そう!

のだめカンタービレ。

ということで申し遅れましたが東京大学音楽部管弦楽団・通称東大オケです。オーケストラやってます。

玉木宏の結婚を引きずっている気持ちを共有したかったんだ……許して……。

もう玉木宏は出てきません。

クラシックの演奏会の魅力を、東大の皆さんにお知らせしたい!という熱い思いからUmeeTで記事を書かせていただくことになりました。

クラシック音楽、皆さん興味ありますか?ないですよね。知ってます。

のだめはかわいくても演奏は聴かないよね。

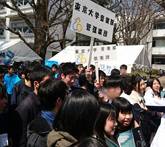

テント列ってイベントあるじゃないですか。

新入生に「オーケストラやりませんか?」「クラシック音楽に興味ないですか?」と聞いても、実に8割近くがガン無視して素通りしていく。

テント列って新入生側もしんどいとは思うんですけど断られる側も傷つくよね。

クラシックは敷居が高いだとか眠いだとか、そういうイメージを持ってるんじゃないですか??

そんなのもったいない!クラシックは最高!

ということで、クラシックの演奏会の魅力をお伝えしていきたいと思います。

そもそもクラシックって何?

クラシック音楽は、直訳すると「古典音楽」となるが、一般には西洋の芸術音楽を指す。宗教音楽、世俗音楽のどちらにも用いられる。

(引用元:「クラシック音楽」『フリー百科事典 ウィキペディア日本語版』。2018年7月1日 (日) 13:49 UTC、URL:https://ja.wikipedia.org/wiki/クラシック音楽)

要するに西洋の音楽を指します。

クラシック音楽というのはキリスト教の聖歌から始まった音楽で、1600年頃から1900年頃にかけてバロック・古典派・ロマン派などといった時代区分の中で確立されました。

バロックというのはバッハなど、古典派はベートーヴェンやモーツァルトなど、ロマン派はチャイコフスキーなど、が代表的な作曲家としてあげられます。

まじめな話をしてしまいましたが、まあまとめると西洋で昔作られた音楽がクラシック音楽、ということです。

演奏形態はピアノ・オーケストラが代表的ですが、ほかにもチェンバロ(古いピアノの仲間)や弦楽合奏・木管合奏・金管合奏などさまざまです。

昔作られた音楽、とは言いましたが現代でもクラシック作曲家という職業はあり、確立されたクラシック音楽の型の中で作曲した曲がクラシック音楽となっています。

時事ネタとしてはかなり古いですが佐村河内守とかいう人もクラシック作曲家でしたね。

とはいえ現代で作られる「クラシック曲」は形式も使う楽器も様々なので、ここまでがクラシック音楽という絶対的な区切りはなく、作曲者がクラシックだと言ったらクラシック、みたいなとこはある気がします(筆者の感覚)。

[広告]

クラシック音楽は曲の雰囲気がいろいろ

そんなクラシック音楽の、音楽としての一番の面白さは曲の雰囲気の変化がとても大きいこと。

皆さんがクラシックを敬遠してる理由の一つに「長い」というものがあると思うんですけど、たくさんの曲がつながっているような感じなので長いんですよね。メドレーみたいな。

「1楽章」みたいな言葉、聞いたことありませんか?

西洋音楽において、楽章(がくしょう)とは曲をいくつかに分けたそれぞれの部分を指す。 伝統的な西洋音楽において、ひとつの楽曲の中がさらにいくつかに分かれていて、それらがあたかも別の楽曲であるかのようにある程度の独立性を持っているとき、それらを楽章と呼ぶ。

(引用元:「楽章」『フリー百科事典 ウィキペディア日本語版』。2018年6月27日 (水) 20:40 UTC、URL:https://ja.wikipedia.org/wiki/楽章)

まーたwikiを引用してしまった。

要するに一つの曲がいくつかの部分に分かれているということですね。

言葉で説明してもわかりにくいので実際に聴いていただきましょう。

例えば皆さんドヴォルザーク作曲交響曲第9番「新世界より」という曲、ご存知だと思います。

ご存じない?まあ試しに聴いてみてよ。

一番有名なのは4楽章。某サメ映画の音楽と間違われがち。

ではこの曲の2楽章を聴いてみましょう。聴いたことある旋律ですよね。筆者的には小さいころ夕方5時に流れる曲だったので聴くとなんかさみしくなる。

この2つの楽章、実は同じ曲なんですよ!!!

今までそんなこと思ってもみませんでしたよね?

聴いてみると、激しいところとゆったりのところがめまぐるしく現れる。

明るい系のメロディーが暗い系に変化させて再登場したりする。

さっき聞いたメロディーをまた繰り返してるの?と思いきやちょっと変わったり、いきなり静かになったり、クラシックはとにかく予想できないことが盛りだくさん。

現代のポップスは歌いやすいよう、また耳なじみがいいよう、予想しやすい形式になっています。

どちらかといえば新曲を出すことで聴き手をびっくりさせていますね。

でもクラシック音楽が書かれたころには、新曲を一度に何曲も出すことが技術的に難しかった。

だから一つの曲の中でたくさんお客さんを驚かせる仕掛けが施してあるのですね。

初めて聴く音楽で予想を裏切られる心地よさ、たまりません。

クラシックの面白さ①:曲の雰囲気の変化が大きくて予想を裏切られる

いろんな演奏者を比べてみよう

そして一つの曲を聴きなれたな、と思ったらいろいろな指揮者・オーケストラの曲を聴くともっと面白い。演奏する人によって全然違うんです。

例えるならカバーとかに近い。松田聖子の曲を、浜崎あゆみもaikoも福山雅治も嵐もカバーしてますみたいな。例えが雑ですいません。

同じ曲でも歌う人によって全然違う雰囲気になりますよね?

カラオケで歌うのでも人によって全然違うのに、ましてやプロが本気でカバーしたらめちゃくちゃ雰囲気違って超面白そうじゃん。

で、それが日常的に起こるのがクラシック。

しかも同じ演奏者が同じ演奏を毎回するわけではありません。

特にオーケストラというのは100人近い演奏者が一つの曲を演奏します。もちろん指揮者の考えというものは一貫してありますが、その中で演奏者のいろいろな思惑が蠢くのがオーケストラ。なんだか性格が悪そう

例えばいつもより少し早めに出て指揮者を驚かせてみようかなとか、ちょっとここはリズムを大きめに出してメロディーが弾きやすいようにしようかなとか、色々考えながら演奏しているわけですね。そしてこの色々な考えが100人分集まると、毎回全然違う演奏が生まれる。

この「生きた芸術」が作れること、そして作曲者による模範演奏のCDなんかはないから、その幅の大きさが尋常じゃないこと。

この2つによって、演奏会に通いまくってしまう中毒者が生まれるわけです。

クラシックの面白さ②:同じ曲でも演奏者によって全然違う

[広告]

古典ってつまらない?

「そうは言ってもクラシックって現代の音楽と全然違うし、意味わかんないし、つまんない…」

と思っているあなた。早とちりはちょっとストーップ!

確かに、クラシックという言葉の意味は、古典。

文学の世界で言えば「源氏物語」とか「枕草子」とかと同じ立ち位置にあります。

こういった古典文学は、使われている言葉が全然違うし難しい……と敷居が高く感じる方、多いと思います。

でも実際源氏物語って読んでみると中身はめちゃくちゃ面白いじゃないですか。ヤバいプレイボーイだよね。まあ筆者は『あさきゆめみし』しか読んでないんですけど。

時間のふるいにかけられた古典文学はよく読まれてきた優れた文学であるというのもよく言われます。

だから、同じ立ち位置にあるクラシック音楽だって、つまらないわけではないんです。

クラシックはあらゆる音楽の元祖

まず強調しておきたいのが、クラシックはあらゆる音楽の元祖であるということ。

というのも、現在、あらゆる音楽で当たり前のように使われている、音を「ドレミファソラシド」の7つに分けて表記しよう!っていうやり方は、もともとはクラシック音楽独自のものだったんです。

クラシックが発祥した当時(17・18世紀ごろ)の中国や日本にも勿論音楽はありましたが、そこに「ドレミファソラシド」の概念はありません。

しかし現在では、あらゆるジャンルの音楽は必ずこの「ドレミファソラシド」の音名で記述されている。

それのみならず、例えば「和音」とか「リズム」とかも、クラシック音楽から導入されたもの。

これが何を意味するかというと、現代のあらゆる音楽は、クラシック音楽と同じルールで作られているということ。

つまり、音楽には文法も言葉も一切関係ない。

クラシックで使われている文法は全部今の我々が使っているものと同じですし、音楽を聴くときに必要なのは耳だけ。

だから変に構えないでほしいんです。どうか気楽に、試しに、聴いてみてください。

ポップスにおいて、バラード調のものからロック調のものまで様々な曲調の音楽がありますね。

それと同じで、クラシックも安らかな眠りを誘う曲だけじゃなく、激しい曲、うるさい曲、ぶち上がる曲、いろいろあります。

何が琴線に触れるか、それを決めるのは他でもないあなた自身。

ジャンルにとらわれて食わず嫌いして、出会えるはずのお気に入りの音楽に出会えなかった、そんなのもったいない。

これはクラシックだけではなく、ポップスもロックもジャズも民族音楽もすべての音楽に共通して言えることです。

今よりも広い世界へ、大好きな曲を探す旅に出かけませんか?

[広告]

人類が100年以上愛し続けてきた音楽

さて、そのうえで、数ある音楽の中でも特にクラシックがオススメな理由を紹介しましょう。

それは、クラシック音楽には名曲しかないってことです。

クラシック音楽は、今から100~300年ほど前の音楽。

クラシックが盛んに作曲されていた時代は当然CDのような録音技術なんてありませんし、譜面も今よりかなり劣悪な環境でしか保存されていませんでした。

今みたいに、無名の新人がYoutubeにアップロードした曲がバズって一気に話題になる、なんてこともあり得ません。

りんごやパイナップルにペンを刺しても配信できなかったら話題にならないからね。

そんな状況の中では、曲は今よりもっと簡単に闇に葬り去られます。

「唯一の自筆譜が失われてしまった」なんて曲すらある。

ベートーヴェンなどといった有名な大作曲家たちですらそうなのですから、この時代に他にも何百何千といたはずの無名の作曲家たちの曲なんて、ほとんどすべてが失われてしまっていることでしょう。

そんな状況下でなお、現在まで譜面が残っていて、今もなお演奏されている曲が、いわゆるクラシック音楽です。

これらの曲は、何百年もの間、たくさん演奏されて人々の記憶に残り続けた、ほんの一握りの音楽に他ありません。

ポップスやロックはどうしても、日々更新され続けているからこそ、1曲1曲の質にはムラがあります。

有り体に言ってしまえば、アタリが少ない。

でもクラシックには、生き残っている年数そのものに価値がある。

長い時間のふるいにかけられてきたこれらの曲は、すべて人類が100年以上愛し続けてきた音楽なのです。

名曲じゃないわけがない。そうは思いませんか?

勿論、人によって好みは違いますし、あなたがクラシック音楽のすべてを気に入るとは限りません。

でも、お気に入りの音楽に出会える確率はめちゃくちゃ高いと思います。

クラシック、オススメです。

クラシックの面白さ③:時間のふるいによって名曲ばかりが残っている

次ページ:クラシックに出会える場所をご紹介します!